0 はじめに ー「からだの錯覚、日常にひそむ異界の風景」

小鷹研究室が「からだは戦場だよ」の中で展示しているような作品群は、一見すると、単なる心理学的な装置にすぎないわけだけど、でもそういうものを通して、いわゆる表現や創造と言われるものが扱おうとしているところに介入しようとしている、そんな意識が僕の中にはあって、今日はその辺りのことをしゃべりたいと思います。いわゆる表現や創造という営みを考えるときに、違う出自、文化、記憶を持つものたち同士が対話的にどうやってわかり合うか、そうした他者への想像力をどのように育むかという取り組みが、アートや表現の中で真っ当なアプローチの一つとしてあるのだと思います。他方、小鷹研究室がやろうとしているのは、その種のアプローチとは少し目線が違っていて、こういう話をするとき、僕はよく「ギリギリの自分」という言葉で表現するんだけど、<自分>を成り立たせているものに、「ナラティブなセルフ」(物語的な自分)と「ミニマルなセルフ」というのがあって[*0a]、ウチの研究室で出てくるような話は「ミニマルなセルフ」の方。これは、記憶とか、自分がどこで生まれたとか、個人の背景とかとは関係のないところの話で、そもそもの「自分」が「自分」としてあるギリギリのところ、「自分」を成立せしめているところのプリミティブなレイヤーのことを指します。そして、そういう意味での「自分」に切り込みを入れていくことで「自分」を別様なかたちへと組み替えていきたい、そんなことを考えています。

1 「ボディジェクト」という位相

1.1 身体の起源的場所へ降りることの困難

まず、今回の展示のタイトルが「ボディジェクト思考法」になっています。ここでいう「ボディジェクト」は小鷹研の造語なので、検索してもウチの研究室のコンテンツくらいしか出てこないはずですが、お察しの通り、「ボディジェクト」というのは「body」と「object」を組み合わせたもので、身体というものが<モノ>として立ち現れてくるような局面や表象、そういうものを指しているつもりです。(今回の展示物の)鏡の作品の「ボディジェクト指向」[*11a]もまさにそういった関心とつながっています。

例えば、自分の手をあらたまって、まじまじと眺めてみることにします。これをその辺に転がっているペンとか、このマイクであるとか、自分の身体ではない何か、言ってみれば単なるモノなのだとして眺めてみようとすると、多分それってすごく難しいということが実感できるんじゃないかと思います。で、今度は逆に、なんでこの手が自分の身体にしか思えないのかって考えてみると、まあ、端的に言って、自分が動かそうと思ったその通りに手は動いてくれちゃうし、(目を閉じて)自分がこの辺に手があると思う位置にその手はちゃんとある。あるいは、机に触ろうとするときであれば、運動の意思を正しくなぞるように運動の軌跡が描かれ、そうして、ビジュアル的に手と机が重なるという段になって、正しく「触った感覚」と「触られた感覚」が同時にやってくる。そのような調和的なオーケストラの中に僕たちの身体は閉じ込められている。つまり物質的な意味での身体は、そうした特別な膜のようなものに包まれてて、これはある種の魔法のようなものだと思うけど、それは事実として、その魔法って強すぎて、そこから抜け出すこと、身体のラベルを剥がすことがすごく難しいということが、この「ただ手を眺めてみる」という思考実験でよくわかると思います。まあ、まずこういう認識が大事なのかなと思います。

代表的な身体の錯覚の実験に、ラバーハンド錯覚という、ゴムの手(フェイクの手)が自分の手に感じられる錯覚の研究があります。こういう錯覚は、モノが自分の身体として立ち上がってくる体験と言えると思います。こういう『モノ→身体』という方向性の試みは実験科学の世界で、2000年くらいから頻繁に議論されるようになってきて、そういう意味では結構見慣れたものですが、小鷹研究室が他の実験科学的なものとかVR的なアプローチと比べてちょっと異質なのは、これと逆の方向もまた視野に入れているということです。つまり『身体→モノ』という方向性に対する関心がある。身体を彩るオーケストラ的な合理性のようなものに楔を入れて感覚を変調させること、自分の身体から「自己」のラベルを削ぎ落として、身体が身体として立ち上がる手前の起源的な場所を志向しているようなところがある。じゃあ、そんなことをやる意義がどこにあるんだろうかということについて、これから考えてみたいと思います。

1.2 身体の無い自分、手足の無い自分、頭部の無い自分

これよく授業でやるんですけど、目の見えない自分であったり、耳の聞こえない自分を想像してみるとどうでしょう。ちょっとやってみましょうか。

(会場、体験中)

まあ、そんな感じです。それで、僕の感覚だと、ちょっと変だけど、まあ想像することはできるなと。次のステップとして、身体のない自分を想像してみるってことをやってみるわけです。そのときに、多分、簡単にできるよって人とそうでない人がいるはずで。それでは次は、身体全部ではなくて、手足だけがない自分を想像してみる。で、これもまあ、意外と簡単にできそうだと。じゃあ、以上を踏まえて、最後に、「頭部のない自分」を想像してみましょう。頭部だけなくて、他は揃っているんですよ。こういう思考実験って、あるのかわかんないけど、僕は最近思いついて、結構面白いと思っているんです。

それで、やってみると、<頭部だけない自分>って想像するのがものすごく難しい。ほとんど不可能に近いんじゃないかと思うんですね。逆の言い方をすると、さっきの「身体のない自分」を想像する時にやっていたことって、全ての身体を透明にしていたつもりだったかもしれないけれど、実のところ「見えない頭」みたいなものを捨象しきれていないんじゃないかという、そういう感覚がある。僕たちは(重さを持とうが持たまいが)頭部を起点としてしか世界を見られないというか、そういう形でこういう身体を運用している、あるいは(実物であれ透明化したものであれ)視点を内在した頭部を持っているということと、自分が自分であるということは切っても切り離せない関係にあるんじゃないか。逆にいうと、ここが壊されると、もはやどのようなかたちで「自分」というものが成立しうるのか、途端にわからなくなる。いずれにせよ、ここで改めて確認しておきたかったのは、身体に楔を入れるということは、時に、「自分が自分であること」を支えている生々しい場所に改変を迫るようなことさえある、そういう基本認識です。

1.3 相対主義は信仰主義に転化する

ここで、「これからの創造のためのプラットフォーム」的な話になるのかもしれないけど、身体を変えるって話はちょっと前まではリアリティがなかったんだけど、今、virtual youtuber的なツールで、誰でも簡単にアバターになれますよという形でムーブメントが起きている。で、この流れに対して僕は、あなたはもう自分の身体に縛られる必要はない、どんな自由な身体にでもなれるんだというような、ちょっと自己啓発的なノリを感じています。

ここで、いきなりですが、千葉雅也さんという哲学者の方の言葉で、「相対主義は信仰主義に転化する」という話をします。ここで言う相対主義って言うのは、絶対主義的な、単一の権威を認めるような価値観を否定する立場のことです。例えば、原発問題一つにしてもある人が特定の立場を表明したときの状況を想像してもらうとわかるように、何を言っても必ず足元をすくうような反論が返ってくる(そして、その反論にもまた別の反論が想定されうる)のだから何も言えなくなる、何も言いたくなくなる、みたいな風土がまずありますよね。

“思考不可能な実在のポジションは、思考の合理性の埒外なのだから、そこにはいかなる非合理的な命題でも代入できる、と言うのはつまり、非合理的な命題を真だと(実在的だと)信じ込むこと=信仰主義にいかなる場合に対しても、合理的に反駁できないのである。この帰結を、ここでは「相対主義」と言い換えよう。社会生活に有害なものも含め、あらゆる信念は、<意味がある無意味>の同じひとつのポジションにおいて相対化される。だからこそ任意の信念に没入する「狂い」が可能なのである(たとえば「ネトウヨ」のように)。”

(千葉雅也著、『意味がない無意味』, p18)“立場次第でxをめぐって色々な言明を言え、そのどれもが決定打にならない。どれもが決定打にならないから、特定の立場への「狂った」ようなコミットメントを決定的に退けることもできない。つまり相対主義は、信仰主義に転化するのだった。”

(同、p31)

ここで「ネトウヨ」が例として挙げられているように、相対的にどれも正しいし、どれも正しくない、ってことによって何かを語ることをあきらめちゃう人がたくさんいる一方で、何もかも一緒なんだったら、何かひどく非合理的なものにみえるものに対しても真になる資格を積極的に見出そうとする人たちが出てくる。つまり「どれも選べない」という状況は「どれでも好きなものを選べる」に転じるわけです。そういうのが(おそらくは)ここで言っている「信仰主義への転化」のことで、、自分の固有の条件に縛られることはないんだよ、何にでもなれるんだって言って、virtual youtuber的なものが来たときに、最初は何にでも変身できることに対してポジティブでいられるかもしれないけど、でも、やっぱりそのどれもが真の自分ではありえ無いという当たり前の現実は消えないわけです。あるいは、もともと絶対的な位相(ここでは、例えば自分の生来の身体)から離れて華麗にいろんな身体を着せ替え的に渡り歩いているつもりが、実のところ、市場原理だとか動物的な快楽原理に踊らされているだけで、無自覚に他人を傷つけたり、自分を傷つけているということがあるのではないか。着せ替えを繰り返せば繰り返すほど、その現実は重くのしかかってくる。

この僕の以前のツイートに関して言うと、僕が考えたいのは、身体を飛び越えていろんなものを、ある意味既製品みたいに取っ替え引っ替えするみたいな流動的な態度ではなくて、この身体をこの身体ならしめている、生々しい可塑的な場所へと降りていく態度についてなんです。だから、解釈と言うよりは事実の上に立っている、今こういう粘土的な場所の上に立っているというところまで降りてくる感じなんです。そういう場所が、僕の中では「ボディジェクト」なんです。そこから身体の偶有性を考える。こういう粘土の上にいまの自分があるということを遡行的に考えるわけです。逆に言うと、この種の状況は外側からのノイズに開かれてて、何かが不意に降ってきた時に粘土の凹凸が変わって、その時に自分が全く別の有様に変わってしまうかもしれない[*13a]。それに、この粘土の肌理なんかにそもそも意味なんか何もなくて、そうすると、自分がいまこういう身体であることの偶有性、別の身体でもあり得たという想像力を働かせることにつながるわけです。それはもっと言うと他者への想像力にもつながってくる。ここではそういうイメージを持ってもらいたいと思います。

2 セルフタッチ・アラカルト

2.1 5つのワーク

セルフタッチアラカルトと題し、小鷹研究室で扱っている簡単に体験できる身体の錯覚のワークが行われる。

フェンスよじ登りからの紙芝居おじさん

蟹と蟹の錯覚(無地)[*21a]

ゴーストセルフタッチ[*21b]

Tong Tong Swapping(トントンスワッピング)

そば粉の錯覚(セルフスクラッチイリュージョン)

(ワーク終了)

2.2 まるで幼児のように身体を発見し直す

身体というのは、いろんな感覚が同時多発的に、調和的に響き合うところだという話を先にしたと思います。自分の身体をさわる時に、「触った感覚」も「触られた感覚」も同時にくるわけですよね、あたり前だけど。で、そこが自分の身体なわけです。机を触っても「触った感覚」しかないし、あるいは、誰かに自分の身体を触られたとしても「触られた感覚」だけしかこない。おそらく 「自分で自分の身体を触る」という特定の状況以外で、「触った感覚」と「触られた感覚」が同時にやってくるという機会はめったに訪れない。であれば、逆に「触った感覚」と「触られた感覚」が同時に来たときに、そこに自分の身体がある、と考えてしまうのが手っ取り早い。

あらためて整理すると、セルフタッチ錯覚とは、他人の身体(O)を触るのと同時に自分の身体(S)を(誰かに)触られるという状況で、本来は他人の身体(O)を触っているにも関わらず、自分の身体(S)を触っている感じが得られるというものです(その意味で、「誰か」の触る行為を自分の行為としてジャックしていることになる)。この(O)は、他人の身体でなくても、例えば机の表面とか人形なんかでも成立します。つまりセルフタッチ錯覚というのは、モノや他人の身体であったはずの(O)が、自分の身体であるところの(S)に吸着して身体化する現象なのですが、これは、例えば初期状態として、自分のこの身体が、自分であるとも他人であるとも登録されていないような極端な未分化状態を想定したとき、僕たちが、自分の身体の場所を、まさに自分の身体の領域のものとして”発見”するための重要な能力なのかもしれない。実際、たとえば赤ちゃんなんかは生後間もない時期に頻繁にセルフタッチするということがわかっているんだけど[*22a]、そのときに、自分の身体のマップみたいなものを時間をかけて構築している可能性が考えられるわけです。いずれにせよ、セルフタッチ錯覚が生じるには、「触る」と「触られる」の時間的な同期の成立が重要な鍵を握ります。まずはこの点をしっかり押さえておいてください。

2.3 錯覚の感度分布を眺めてみる

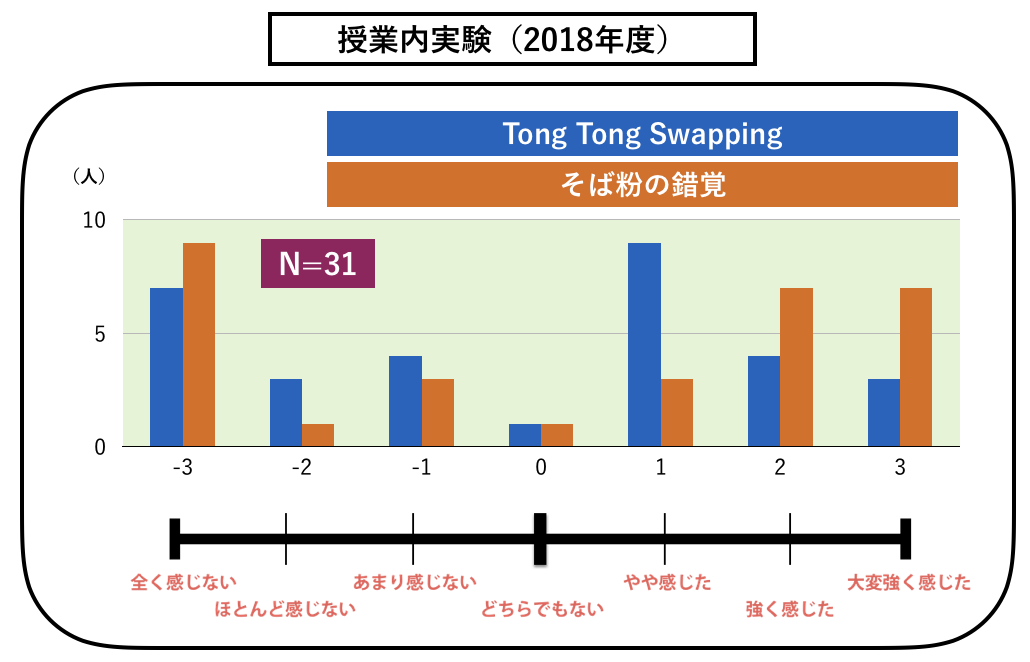

それで、去年僕の大学のメディア工学という授業で、今のワークショップのようなことを受講者全員にやってもらって(毎年似たようなことをやっているのですが)、錯覚感度を解答してもらいました。

Tong Tong Swappingの場合、「大変強く感じる」「強く感じる」人の割合は、合わせてだいたい20%くらい(7/31)。「そば粉の錯覚」になるとその割合が一気に増えます。だいたい半分くらいの人(14/31)が「強く感じる」あるいは「大変強く感じる」と答える。ここで面白いのが、「そば粉の錯覚」の場合、感じない人もまた、感じる人たちと同じ程度にいること。この分布が二極化してしまう件についてはまたあとで考えてみたいんですけれども、「そば粉の錯覚」が面白いのは、この錯覚を引き起こしているものは、必ずしも、指をスクラッチしている際の二人の運動時系列の正確な同期性ではないということなんですよね、たぶん。つまり、一定以上の解像度では絶対に把握しきれないような触覚の情報のノイズが(触る方の4本の指の腹と、触られる方の4本の指の甲側とに)いっぺんにやってきて、なんとなくゴワゴワっとした抽象的な感覚にまるっと飲み込まれていく。抽象的なものと抽象的なものって合いやすいわけです。ノイズとノイズが重なり合って、より大きなノイズの塊に成長するみたいな感じ。一般的な身体の錯覚って、いかに複数の感覚刺激を知覚的に同期させるか、その種のガラス細工のような繊細な仕込みが重要なんだけど、「そば粉の錯覚」の場合、同期そのものが無意味化するような、その土壌自体をゴワゴワにしちゃうことによって生まれているような、ざっくりとした錯覚なんですね。そこが、個人的にはすごく面白いと思っている。

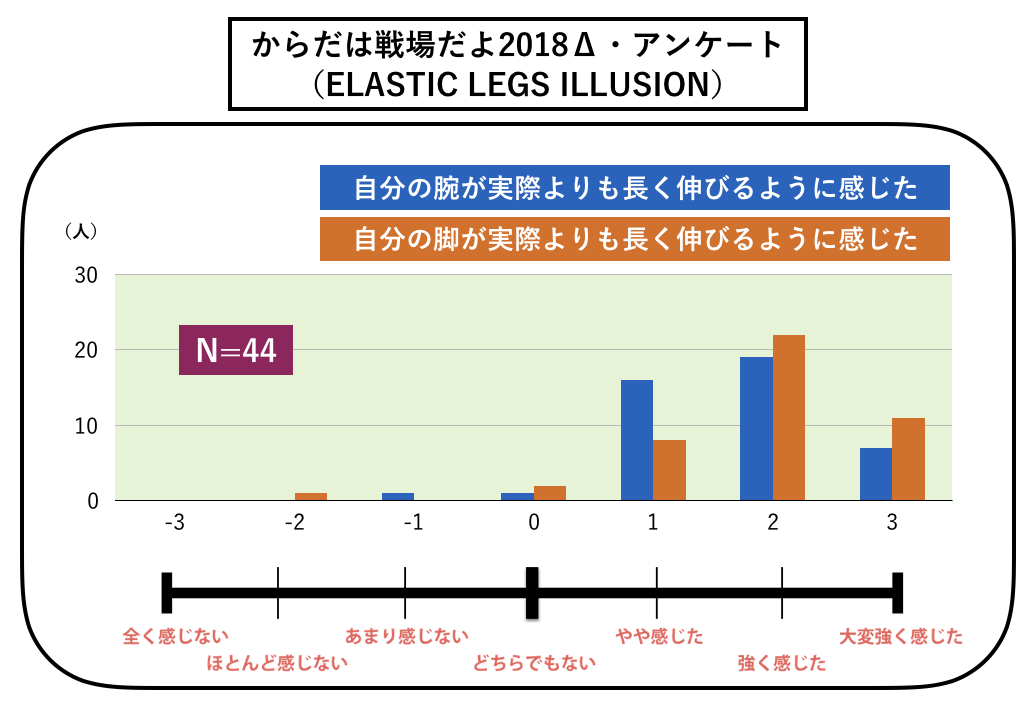

12月の『からだは戦場だよ』のデモで、安楽大輝の卒業制作として出展した「脚を長く伸ばす体操」[*23a]で、40人近くの体験者にアンケートをとった時には、自分の腕・足が実際より長く感じたという項目で、「強く感じた」「大変強く感じた」が合わせて75%ぐらい。こういうのはほとんどの人が感じるタイプの錯覚で、きちんと設計されたラバーハンド錯覚なんかも、こんな分布の形に近い。

これと見比べたときに、「そば粉の錯覚」の感度分布の振れ方、、すごく面白いじゃないですか。なんで全く同一の手続きを、同じ人間に対してやっているだけなのに、「大変強く感じた」と「全く感じない」へと極端に引き裂かれてしまうのか。一方のグループは全く新しい秩序をそこに見出している。そして、もう一方のグループは荒野を眼前にして、ただ呆然と立ち尽くしている。これは一体なんなんだと。

では、どういう人が、今のセルフタッチ錯覚とかラバーハンド錯覚に対して感じやすいのか、あるいは感じにくいのかみたいな話をこれから考えてもらいます。ここで少し話がずれるんですけど、なんで僕がこういう研究をやっているのかというと、こういう研究って、錯覚を感じない人はわざわざやらないですよね。そもそもわかんないというか。でも、僕は幸い、ものすごく錯覚を感じてしまう方の人間みたいで、モノが身体に転じる時の「ストン」という気持ち良さを一度知ってしまった後は、もうずっと、病みつきになってしまっているようなところがある。それが一つ目の動機。他方で、これほど強烈な錯覚を、目の前の人はまるで感じていないというような場面に多々遭遇することになると、自分にとってのあたりまえが隣人にとってのあたりまえではないこと、そのような身も蓋もない(しかし強烈な)現実を自覚できるようになる。そこを探求したい、というのがもう一つの大きな動機なんです。おそらく、ある錯覚について、感じる人と感じない人はそれぞれに異なる<粘土>を持っていて、その土壌に固有の凹凸が足場となって、それぞれが特異的な世界のパースペクティブが形成されている、、僕はそのような見立てを持っている。だから錯覚の感度の個人差を考えることは、「自分とは何者か」という、極めて個人的な問題意識とつながっているわけで、そのような意識は、当然、他者に対する想像力を考えるための足がかりにもなる。その答えを探求する際には、しっかりとアカデミックなプロセスを踏んだものにしたいと心がけているんですけど。

2.4 全盲者は錯覚を感じない

こうした関心のうえで、いろんな角度から、どういう人が錯覚に対してセンシティブなのかってことを考えてみたいんですが、その足がかりとして、『Rubber Hands Feel Touch, but Not in Blind Individuals』[*24a]という論文が6,7年前に出てて、すごく面白いのでここで紹介します。この論文では、被験者を視覚の健常なグループと、生まれつき目の見えない人たちのグループに分けて、今、みなさんにやってもらったのと同じようなセルフタッチ錯覚の実験に参加してもらっています。すると、視覚の健常な人では概ね感じられていた錯覚が、生まれつき目の見えない人(全盲者)のグループでは、総じて全く感じられないということがわかりました。論文の中の以下の文章は、このときに、目の見えない人たちから得られた典型的なリアクションを示すものです。

When asked to comment on the illusion statement, several of the blind participants remarked that it was “totally absurd” or that they”could not even imagine the illusion.”

全盲者の場合、(僕たちのように)感じる人と感じない人とで二極化するとかのレベルじゃなく、完全に「感じない」に振り切れている、セルフタッチ錯覚に対して完全不感なわけです。例えば、僕たちが他人の手を触っているのを直視している状況を考えてみる。このとき、いや実は「他人の手じゃなくて自分の手を触っているのだ」という風に錯覚してみろと言われても、それはさすがに(たとえ錯覚を感じやすい人であっても)あり得ないわけじゃないですか。ばかにしてるのかと。多分、目の見えない人がセルフタッチ錯覚に対して抱いている感覚(”totally absurd”)もその感じに近いのではないかと思います。錯覚が起こり得るとして、どういうものかそもそもイメージできない、というがまず面白いですよね。それで、こういうとき一番みなさんが思ったりすることは、目の見えない人は位置感覚が大変に鋭いが故に、セルフタッチの錯覚を感じれないのではないか、という推測です。ただ、この論文では、目の見えない人の絶対的な手の位置感覚が目の見える人たちのそれとほとんど変わらないことを実験的に示すことによって、この有望な仮説を(まずは)退けています。この点に関して、僕は、昔の授業で、ピアノの習熟度とセルフタッチ錯覚の感度の関係を調べたことがあります。

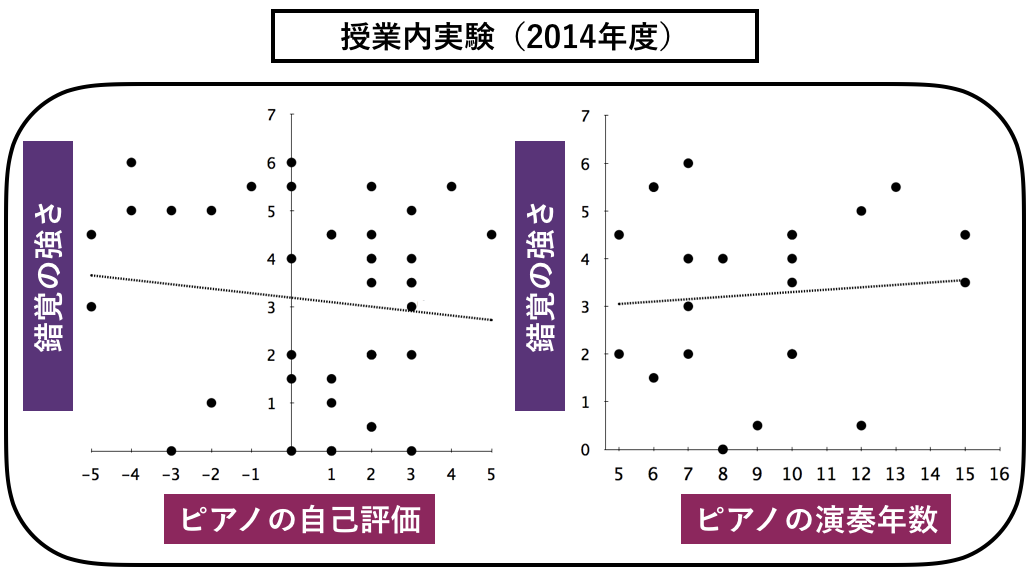

僕のそのときの想像では、ピアノの演奏者の場合、(例えば)鍵盤上で一オクターブ離れた距離だとかが、両手の距離感覚としてピタッと決まるわけじゃないですか。実験的に証明されているのかわからないけど、演奏者の両手の距離感の解像度は高そうだと。だから、ピアノをやっている人はセルフタッチ錯覚を感じれないのでは、という仮説があった。それで、授業の受講者の30人くらいについて、ピアノの演奏年数とか自己評価と、錯覚感度の関係を調べてみた。で、結果は全然関係なかった。。実際、ピアノがめちゃ上手でも錯覚強度がすごく高い人が何人もいたんです。

それと、目の見えない人は、触覚が発達しているから錯覚が感じられないのではないのか、というもう一つの有望な仮説があります。今体験してもらって、皆さんの中でもセルフタッチ錯覚を全然感じることができなさそう、という人がたくさんいると思いますが、これがなぜなのかと自己分析してもらうと、触ってるところの触覚の凹凸と、触られてる時の触覚の凹凸が違うから感じられないという風に思っている人が結構いるだろうと思います。でも、ここで重要なのは、錯覚を感じる人の多くは、(少なくとも当初は)触覚の違いをかなり強く意識した上でも錯覚状態に入れるということです。かなり感度の高い人は(僕も含めて)、机の表面を自分の身体の皮膚と見做すことさえできる。そもそも他人の手を触っていることははじめからわかっているわけだし、触感とか温度感覚がまるで違うのものに触れているということもわかっている。でもそれを、ある時点でまるごと無視してしまうような回路を作動させて、能動的にのこのこと騙されにいくような感覚がある。この、「違いを意識したうえであえて錯覚の渦中へと転がりこむ」というプロセスが、実は、錯覚者全般にとって実際に起こっていることなのです。

次にもう一つ、目の見えない人は時間的な解像度が高くて、リズムがずれていると錯覚を感じないんじゃないのかという仮説を立てることもできます。でも、これも全く一緒で、錯覚者は、時間的なずれを意識しつつも、少しくらいのずれであれば、それを無視して錯覚に入ることができます。実際、人間は、そもそも、因果的な同時性が成立するための時間の幅のようなものがあって、100〜200msくらいの時間差であれば、意外と簡単に時間をつぶすことができちゃうんです。それで、この点についても、授業の中で、ドラムの経験者と錯覚感度との違いを比べてみたところ、やっぱりそれもあまり関係なさそうだという結果が出た。リズム感がある人の方がそもそも実験としては成立しやすいし、錯覚の状態に入る人はすぐ入りやすいかもしれないけど、リズム感が無いせいで時間的な同時性が多少壊れたとしても、しかしそれを乗り越えてなお錯覚の世界に飛び込むことはできる人はいる。この点はとても重要です。

さてこれまで、一つ一つの感覚の鋭敏さと、セルフタッチ錯覚の感度は関係がなさそうだ、ということを見てきました。では、なぜ盲人はセルフタッチ錯覚が絶対的に不感なのか?この核心部分へと、いよいよ迫っていきましょう。さっき、身体という全体性がどういう風に組み上げられているかという話をしましたが、視覚的な世界と触覚的な世界、さらに触覚では触る、触られる感覚があって、そういうものが同時多発的に起こっているところを一つの身体として組み上げていく、そのように身体のイメージが成立するのだ、ということを解説しました。(少なくとも)目の見えている人は、誰かに触られることによって触られている具体的な視覚イメージを喚起するということですね。あるいは、右手を触られると、その瞬間には右手というのは身体の右側にあるのが普通だから、右側に何か触れられているイメージ、左手を触られると何か身体の左側を触られているイメージにそれぞれ結びつきやすい。そういう、ビジュアル的なものを引き込みやすい。あるいは触ってる感覚と触られている感覚が同時に来れば、身体の一部が視覚的に重複している具体的なイメージが否応無く喚起されている。そして、実際、さっきの錯覚のワークの中で、セルフタッチ錯覚を僕が感じている時、錯覚者である僕自身は自分で自分の手を触っているというような具体的なビジュアルイメージを経由していくような感覚がある。そのようなイメージは潜在的な領域と顕在的な領域を往復しながら、新しい身体の秩序を組み上げている。一方で、この点に関して、目の見えない人はどうなんだってことを考えたいわけです。

2.5 手を交差するだけで身体は戦場と化す

この問題を考えるにあたって、もう一つ1対1の遊びをやります。

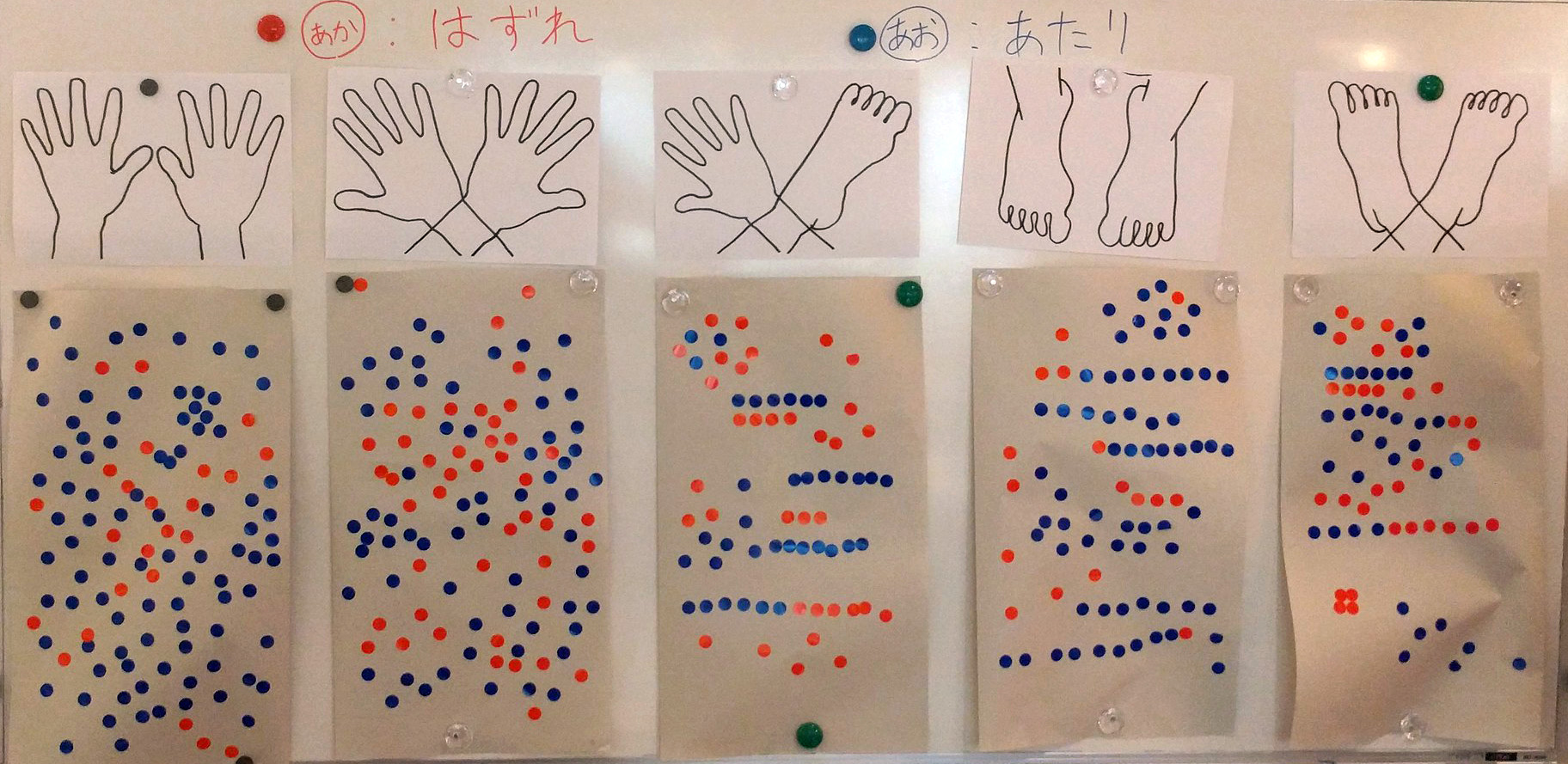

『どっちが先に触られましたかゲーム』[*25a]

ととん、ととん、のような感じで右手と左手の表面を、連続して触ります。この際、どちらかの手の甲を少しだけ先に叩くので、どちらの手が先に触られたかを答えてください。この時、触られる方の目は閉じています。これを両手がそのままの位置の時と交差させた時との場合でやってみます。両手を交差させると、右手と左手のどちらが先に触られたかがわからなくなると思います、近くの人とやってみてください。

(しばらく体験の時間)

はい、では、逆に全然間違えなかったっていう人いますか?ちょっと僕とやってみましょう。

(小鷹氏と観客とで改めてゲームをして、観客は迷いつつも全問正解する)

全問正解です。この方はすごく珍しいタイプです。この実験は以前に岐阜駅(下の写真がその結果)や名古屋市科学館でもやったことがあって、科学館では2週間くらいの期間で、数百人にのぼる数の人にやってもらったはずだけど、3人くらいいたかな、全然間違えないタイプの人。で、僕の知る限り、なんでそういう人がいるのかというのは学術的にわかってないんです。普通は圧倒的に正答率が下がってしまう。

これを今みなさんにやってもらったのにはわけがあってですね。これ、実は生まれつき目の見えない人(全盲者)は手を交差させても順序判断に全く影響しない、ということがわかっている[*25b]。交差していない時と全く同じように瞬時に判断できる。ということは、僕たち視覚者は、視覚を持っているということによって触覚処理に対して何か余計なことをしてしまっているという可能性があるわけです。さっきの話につなげると、僕たち目の見える人たちは、ある身体の接触に対して、望もうと望むまいと、それを即座に視覚的な空間へと変換する機制が働いてしまう。つまり、「触られた」は、必ず「ここを触られた」として入ってくる。そして、「ここ」というのは、皮膚上の特定の場所というよりも、むしろ、視覚的なイメージとして入ってくるんです。この「内的な視覚」は少し早とちりなところがあって、右手(左手)を触られたという情報を受け取ると、気を利かせて、まずは暫定的に身体の右側(左側)から何かが入ってくるような視覚イメージを立ち上げようとするらしい。だから手をクロスしてしまうと、この即時的な解釈は現実から乖離してしまい、時間的な解像度が要求される課題においては混乱をきたすようになる。

僕の研究室は過去五年、「からだは戦場だよ」というコンセプトで展示を続けているけれど、一番手っ取り早く身体を戦場にする方法は、手をクロスすることだってずっと言っています。僕たちの認知の奥深いところでは、身体の右側と右手、身体の左側と左手を一致して読み込んでしまうような融通の効かない位相があって、だから、たかだか両手をクロスしただけで、身体の空間的秩序は、即座に非常状態に転じてしまっている。

さて、全盲者の話に戻ります。さっきの視覚者の話を逆側から考えるとわかるんですが、どうやら全盲者には、触覚的入力に対する視覚的空間への統合過程が無いのではないか、という仮説があります。全盲者は、(少なくとも)皮膚上の刺激に関しては、皮膚の位相の中で閉じているようなところがある。どういうことかというと、例えば、右手にも左手にも別のラベルが振られた圧力センサーがあると思ってください。右手を触られたら「1」の刺激がくる。左手を触られたら「2」の刺激がくるとして。この「1」「2」というのは、それぞれただ右手であること、左手であることのラベルです。で、その結果(1、2、、)をコンソールでモニタしているだけであれば、なんら混乱の余地はないわけです。そのラベルが「どこ」から来ているのか、空間的なものと縫合する必要もなければ、ただそこに示されたラベルの差異を瞬時に区別すればいいだけです。そのように、ただそれぞれの手にセンサーが搭載されていて、純粋にそのセンサーのIDを見てる感じ。逆に言うと、皮膚の刺激と、(それに対応する)視覚的空間とを無意識的なレベルで分離できないのが視覚者の持つ(ある意味で)特権的な冗長性であり、この冗長性によって、視覚者の多くは、「触った感覚」と「触られた感覚」の同時的襲来に対しても、それらが一点で重なるような視覚的空間をでっちあげざるを得なくなるのです。これこそが、セルフタッチ錯覚です。逆に、全盲者は、皮膚上の刺激を視覚的空間と分離してそれ自体として単音で検出することのできる”特権”を有している。目の見えない人がセルフタッチ錯覚に対して完全不感なのは、この辺の事情が関わっていると考えられている。そして、そのような彼らに特権的なパースペクティブが、一体どのような風景として彼らの内的世界に立ち現れているのか、視覚者にとってはほとんど想像を絶するものであるように思うわけです[*25c]。

2.6 錯覚の感度が映し出す他者への感度

錯覚の感度に関して、もう一つ話があります。最近の実験科学・脳科学の世界におけるホットな話題として「内受容感覚」というカテゴリーがあって、それが何かというと、「外受容感覚」というのは触られた感覚であるとかビジョンであるとか身体の外から入ってくる刺激に対するもの。で、内受容感覚は内側から発せられる刺激に対する感覚なわけです。内受容感覚の感度を測る代表的な方法として、目を閉じた時に、自分の心拍を読み取れるかどうかという簡単な実験があります。ちょっとやってみますか。

(会場、しばらく自分の心拍を聴く)

はい。今わかったって人どのくらいいますか?結構多いですね。授業とかではもっと少ないです。内受容感覚、この内側を感知する仕組みってすごく大事で、長く瞑想をやっているとサイズが大きくなるような脳の部位、「島」(とう)というんだけど、そういう場所ともすごく関わっている。で、自分の内側を見つめる能力のある人というのは、自分の感情に振り回されないというか、内部で蠢く感情の流れを俯瞰して、あるときには先回りして、自分の身体の状態を安定する方向に維持することができたりする、そういう風に言われてます。それで、内受容感覚の高い人というのは、実際、ラバーハンド錯覚が起きにくいということも報告されています[*26a]。こういう人たちにとっては、手の内があからさまにわかりすぎてしまって、錯覚を感じるのが難しいのかもしれません。

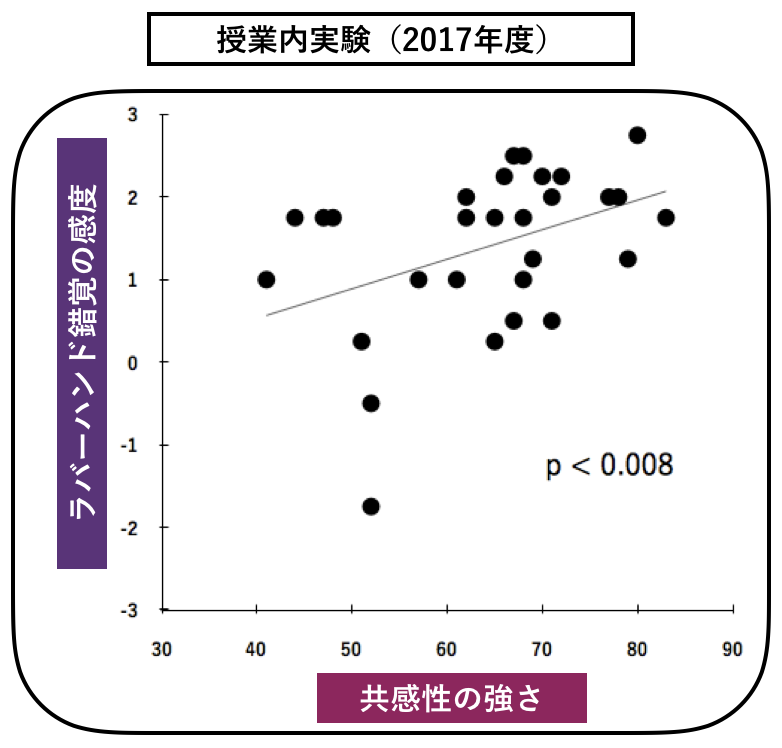

一方で、身体の錯覚に関する感じやすさ(Susceptibility)は、映画の中の主人公であるとか、ニュースで報道される被害者であるだとか、ようは本来見ず知らずの人間に対して、しかし否応無く(自分と置き換えて)感情移入してしまう、その種の「対人共感性」の程度ともリンクすることがわかっています。この重要な知見は、2011年に(現ATRの)浅井智久さんの研究グループによって初めて報告され[*26b]、その後、僕も、自分の授業内実験の中で同様の傾向を確認しています(下図)。

このような個人差研究を踏まえると、身体の錯覚に対する感受性は、個々にとっての世界の立ち現れ方、パースペクティブの違いというものをやはり反映しているのだと言えます。こうやって大勢で一斉に錯覚を体感してみる意義というのは、やっぱり、目の前に自分とは180度違う感じ方をしている人がいるという、その現実を直視することだと思うんです。僕らと彼らは、全く異なる粘土を土台として、それぞれに固有の世界への志向性が立ち上がっている、ということを実感する。そういう他者たちと僕たちは共存している。これは錯覚者の側である僕の言い分だけど、現に僕がそこに見ているものが、隣人から否定される。何もないと。。これって、やっぱり僕にとって、すごい衝撃なんですよね[*26c]。だから、僕にとって、人と人がわかり合うなんて、土台無理な話なんだ、というある種の冷めた感覚がある。「土台無理」という現状認識から、そのうえで、そういう分かり合えない人たち同士が共にあるということの意味を考える。セルフタッチアラカルトは、その種の問題を考える上で、このうえない良質なトレーニングだと思うのです。

3 幽体離脱の重力

3.1 頭部に幽閉された視点

僕は身体にまつわるもので人間一般が抱えている拘束が二つあると思っていて、一つは最初に思考実験してもらったもので、身体をモノとして体感することができないこと、モノの上に貼られた「身体」という名のラベルをどう頑張っても剥がせない、という話ですね。これを僕は「身体によるモノの隠蔽」と呼んでいます。

もう一つが、これから話す幽体離脱の話になるんだけど、視点というものが、この頭部の中に閉じ込められているという話です。これを僕は「身体による視点の拘束」と呼んでいます。例えば、空想上の視点を身体の外側へと飛ばして、天井辺りから周囲を眺めたらどのように見えるか、僕たちの持ってる脳の計算能力をもってすれば、それなりの精度で想像できるように思うわけですね。情報処理的には、例えば、3DCG系のソフトウェアでカメラのトランスフォームをいじっているときと同じ要領で、周囲から見たときにどのような視点を構成できるのか、ある程度のレベルで予測し再構成できるはずなのに、なぜだが、僕たちの視点はココ(頭部)の中に閉じ込められている。想像はあくまでも想像の位相に留まり、本当の意味での意識の基点となる視点を、その想像に乗せるかたちで頭部から切り離すことができない。この辺のよくわからないアンタッチャブルな制約が、多分、僕が最初に言ってた「ギリギリの自分」の位相と関係していて、おそらく、何らかの方法でその過保護的に守られた敏感な場所を触ってあげること、揺さぶってあげることによって「ギリギリの自分」が騒ぎ出すのではないか、、そのような予感が僕にはある。

3.2 天空を見降ろす

「からだは戦場だよ」を立ち上げて、今年で5年で、まあ毎年いろんなものを作ってきて、ようやく公的な場で評価されるものもポツポツと出てきているんだけど、最初のうちはもう全然そんなことなくて。で、そんな研究室の歴史の最初期(2015年頃)に、CGの得意だった信田勇貴(彼は卒業してゲーム会社に行きました)と一緒に作ったのが、この「I am a volleyball tossed by my hands」[*32a]です。

このインタラクションでは、HMD空間の中でバレーボールをトスする瞬間に、視点が一人称から三人称へと転じます。ボールをトスするアバターの視点から(一人称)、トスをされた側のボールの視点(三人称)へと切り替わる。このとき重要なのは、ここで切り替わったボールの視点は、常にアバターの頭部へと収斂するように設計されているんです。このインタラクションは、やっぱり、視点が切り替わる時の感覚がすごく面白い。特に、ボールをなるべく真上にトスしてやる。そうすると、ボールを見上げているアバターを見降ろしながら、上方へふわっと飛ばされるんです。このときに、浮遊感のような気持ちよさとともに、何とも言えない不思議な感覚があって、ここには、問われるべき何かがあると予感したんですね。

いずれにせよ、幽体離脱に絡むもので一番最初に作ったインタラクションがこれです。で、その後に、続編的な意味合いも込めて「Recursive Function Space」[*32b]という作品を発表しました。これは去年バンコクで行われたSIGGRAPH ASIA 2017という、大きな展示会に出展したものです。

この映像中に、外国人の体験者の方から「WEIRD」という言葉が漏れてきますが、これは、展示会等で研究室のデモを体験している時に、外国の方がよく発する言葉なんです。「気味が悪い」くらいの意味。それまでこの単語知らなかったんだけど、おかげさまで、とてもよく聞き取れるようになりました。この「Recursive Function Space」では、右手から自分を見ることができる。さらに、左手を起点に、自分のコドモみたいなのがいて、自分を見るだけでなく、自分が自分を見ている有様、であったり、それを見ている自分をさらに俯瞰して見る、というようなことが可能です。そのようにして、どんどんどんどん分岐の中を潜っていくと、どこが絶対的な場所かわからなくなってくる。あるいは、もともといた自分の場所に戻っても、その「もともと」の唯一性・絶対性を脅かすような、「もともと」の自分をさらに対象化してしまうようなアバターが後ろに控えている。この体験の一つの面白さは、その種の仏教的なパースペクティブを体感できることにあります。

さて、ここで問題にしたいのは、これとは別の話です。「Recursive Function Space」の右手側の体験は、要するに、右手でカメラを持っていて、そのカメラは常に自分の(アバターの)頭部にレンズを向けている、ということなんです。そのような右手から出発して自らの頭部へと収斂するカメラからの風景を、自分の視点として体感するというものなのですが、視点をアバターの周囲でぐるぐると回していると、アバターに対して何とも言えない、ゾワゾワってくるポイントがいくつかあることに気付きます。一つは、カメラが自分の頭部のすぐ後ろ側にある時、ようは背後から後頭部を直視しているような状態の時です。これは、ラバーハンド錯覚の全身版(フルバディ錯覚)のときに生じる投射と関係していて、実は、実験科学の世界でも盛んに議論されているレイアウトなのですが、ここでは省略します[*32c]。ここで問題にしたいのは、(フルバディ錯覚が起きないとされる)対面状態です。対面状態というのは、基本的に自己と他者との関係性をビルドするフレームで、自己の分身的な投射が起きづらいとされています。ただ、「Recursive Function Space」で右腕を目一杯に上に振り上げ、その右手の先からアバターを見降ろしてみる、ということをやってみるんです。そして、そこに見えているアバター(である自分)が、今度は、右手の方を見上げてみる。そうしてそんなアバター(である自分)と目が合ってしまう時、、この体験はとてつもなく僕にとってやばかった。で、そのとき、これって、よく考えてみると「I am a volleyball tossed by my hands」で妙な感覚がしたときのレイアウトと全く同じだということに気づいたのです。

自分のアバターって、言ってみれば単なる人形ですよ。なんだけど、この特定のレイアウトをとるときに、なんだかよくわかんないけど「そこに自分がいる」という感覚になる。この他人なりアバターは、もちろん自分とは違うんだけど、一方で、自分の収まるべき場所、本来いるべき場所なんだと思う、みたいな。なんだか放って置けない類の強烈な既視感が発せられている。グッと捕捉されている感じ、というか。12月の「からだは戦場だよ2018Δ」で古谷利裕さんを呼んでトークセッションをする機会があったんだけど、古谷さんの言葉を借りると、なんかちょっと「ホラー」っぽい感じ。なんか「この人、前から知ってる」みたいな。

それで、このレイアウトって空間的にどういう構造なのかと整理してみると、重要なことは、体験しているHMDを被っている当人がやっていることは、ただ真上を見上げている。物理的な水準としては、首を後ろに傾げて空を見上げるような姿勢をとっている。他方で、仮想的な視点としては、地面の側を見降ろしてる。つまり、簡単に言葉にすると『天空を見降ろしてる』。そんなあべこべの状況となっている。 天空に向かって、鳥瞰図的な視点が開かれているわけです。僕は、この空間的構造の特異性に気づいた時、人間の認知一般にとってすごく重要な何かを掴んでいる様な手応えがありました。で、その鍵を握っているのは重力だろうということも、そのとき直感しました。というのは、この種の体験をしている時に、重力に関する感覚が変質しているのは明らかだったからです。それで、重力の問題を真正面から扱おうとしたのが、去年のSiggarph Asia 2018に出展した『SELF UMBRELLING』[*32d]となるわけです。ここでは、手っ取り早く、体験者ははじめから寝転がって重力反転を伴うインタラクションを始めることになります。

では、この『天空を見降ろす』類のレイアウトがなぜゾワゾワするのか、ヤバいのかという話を、ここからは少し実験科学的なノリで、僕が学会で発表している風な感じで話をしていこうと思います。

3.3 「想像だったらただでもできる」の嘘

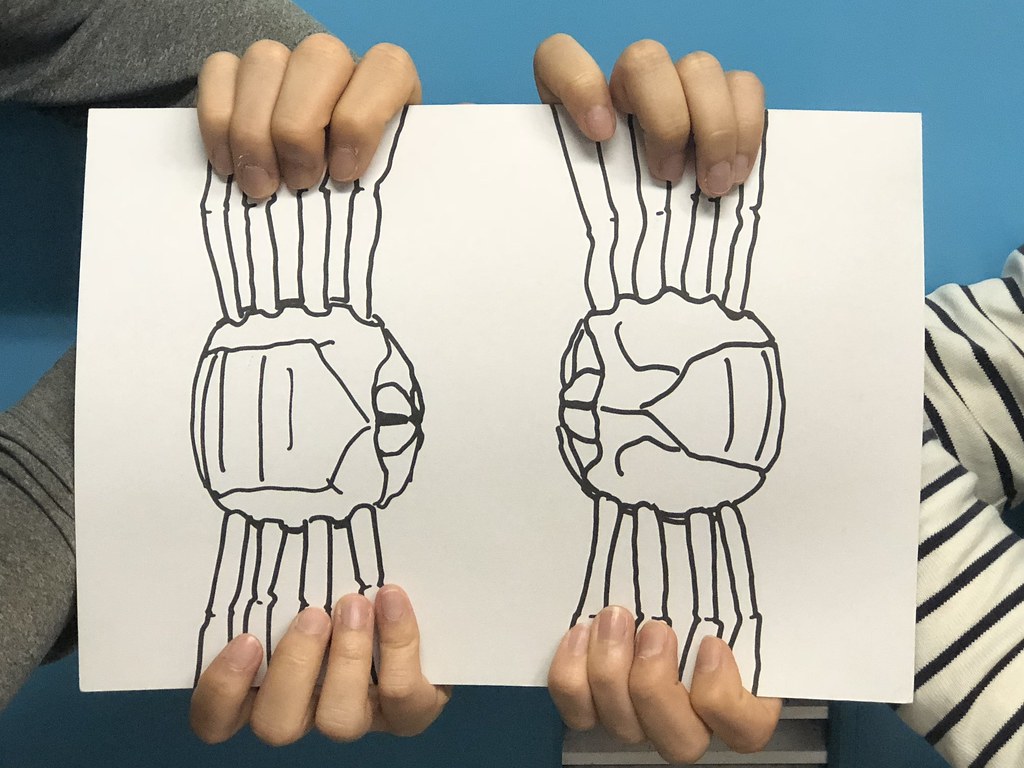

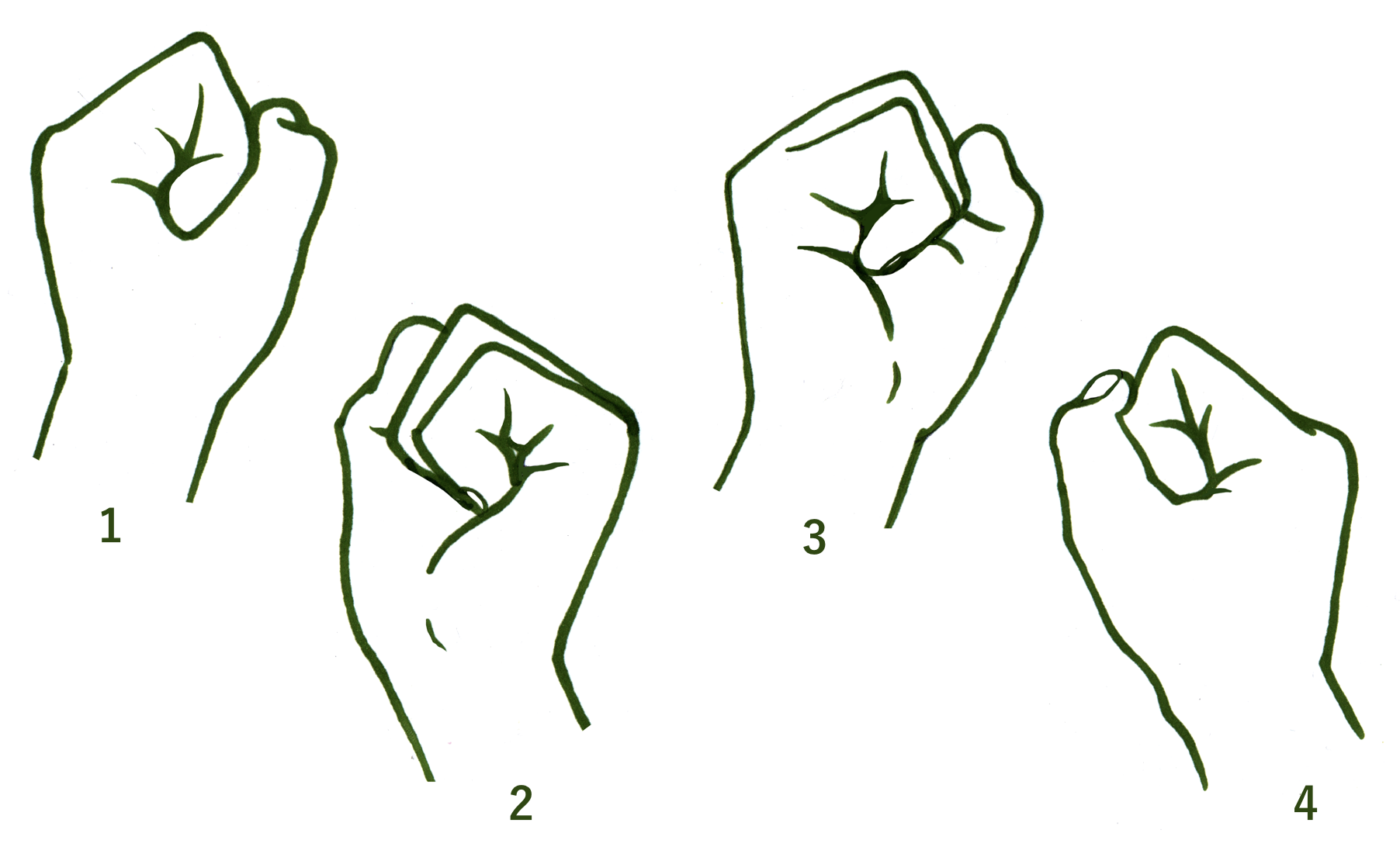

『天空を見降ろす』という話のうち、まずは『見降ろす』にフォーカスしてみます。人にとっての鳥瞰図的な視点の意味を考えていきたいのです。そのための助走として、今から簡単な心理実験みたいなことをしてみましょう。右手か左手いずれかの写真が一枚表示されます。写真の表示後に、僕が手を叩いて合図するので、その写真が右手だと思った人は右手を、左手だと思った人は左手をあげてください。考える時間はほとんどありません!!

(右手or左手を答える実験のデモが行われる)

この実験は何をしているのかと言うと、この手のイメージが右手なのか左手なのかを判断しようとする際に、実際にこれと同じような手のイメージを、僕たちは心の中で立ち上げているわけです。それで、面白いのは、見たままのイメージを心の中で作るだけなら、早いも遅いもなさそうな感じがしますが、、実際には、この手の姿勢を物理的に作ろうとする際にかかるであろう運動学的制約が、メンタルイメージの水準にまで波及してきてしまうということですね。関節の構造上、姿勢(2、3)への回転はかなり無理をきたすわけですが、この無理は、心の中の回転でも免責されないまま残る。今やったような課題を、実験心理の世界では「心的回転(メンタルローテーション)」[*33a]と言います。重要なのは、心的回転は、物理的回転から自由ではいられないこと、いやむしろ、物理的回転をなぞるようにして達成されるということです。だから、「想像だったらただでもできる」というのは、少なくてもこの意味では間違いですよね。

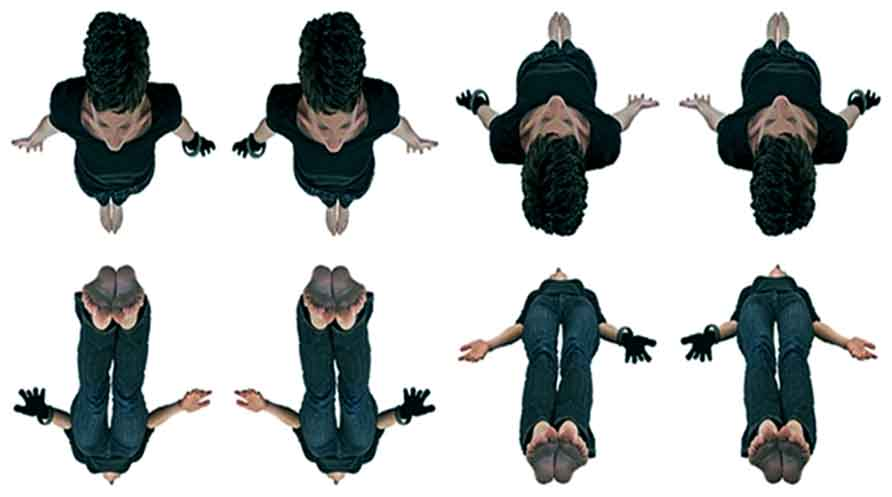

それでですね、これを全身レベルの回転で考えてみよう、という研究が最近、ポツポツと出てきている。この場合、左右いずれかの手を挙げているアバターを、いろんな角度から見て、右手を挙げているのか左手を挙げているのかをなるべく早く答えるというような課題となります(own body transformation taskと言ったりします)。この課題でも、左右を判断するのに要する反応時間(Reaction Time)が、とても重要になるわけです。つまり、反応時間が速いほど、自分の全身をアバターの向きにピタッと重なるのに要する、メンタルイメージ(想像上の運動)のパフォーマンスが高いことを意味する。それでこの論文[*33b]で、下から見てる時(Lowered)と上から見てる時(Elevated)、目線と同じ視点(Eye-level)のときで比較をしているのですが、やっぱり上からアバターを見降ろしている時の反応時間が一番速いんです。言い換えれば、上からアバターを見降ろしている時に、アバターの身体に共感しやすい状態となっている。これって、多分、直感的に頷ける人が多いと思うんですが、しかしよくよく考えてみると、決して当たり前のことじゃないですよね。下からの視点は、まあ、手が隠れちゃっていて視認性が悪いだとか、そういうエクスキュースがあり得るわけだけど、少なくても、上からの視点と目線視点を比べれば、明らかに目線視点の方が日常生活で頻繁に遭遇しているわけじゃないですか。僕たちは空を飛べるわけではないし、よほど身長の高い人でなければ、上から人を見降ろすような視点というのは、全然見慣れてるものではないはずなんですね。それにも関わらず、僕たちは上からの視点の運用に長けている。ここの不思議をまずじっくりと噛み締めていただきたい。

別の論文[*33c]でも、上からの視点と下からの視点での左右判定(この場合、アバターのグローブの左右)を比較していて(下図、同論文からの引用)、ここでも上からの視点のown body transformation taskの成績が良いという結果が得られている。

この論文が面白いのは、被験者に対して事前に聞き取りを行い、57人の被験者の中から、これまでの人生の中で幽体離脱を経験したことのある17人を特別な集団として、他の40人と切り分けて解析をしている点にあります。それで結果はというと、驚くことなかれ、幽体離脱を経験している人たちのグループは、総じて(経験してない人たちのグループと比べて)心的回転のパフォーマンスがむちゃくちゃ高いということがわかった。上からの視点であろうが下からの視点であろうが関係なく、あらゆる視点において、一般の群を圧倒している。視点によっては、一般の群と比べて2倍も解答速度が速いものすらあります。この文脈での心的回転が、日常的に発揮されるどのような認知と関係しているのかを考えてみると、それはおそらく、自分から離れた位置にいる誰かから世界がどのように見えているか、その人の立場に立って想像することに近いのではないかと思います[*33d]。つまり、「ある人の立場に立つ」ためには、自分の身体を仮想的に外側へと飛ばして、その人の身体にピタリと重ねてあげる必要があるのです。

さて、この驚異的な事実は、いろんなことを考えるとっかかりになる。幽体離脱って何か特別な能力にみえるんだけど、まあ、特別なんだろうけど、でも実際そこで駆動してる認知的な機能というのは、心的回転課題と関係するような、幽体離脱を経験したことのない僕たちでも日常的に大いに活躍させているであろう類の空間変換能力なのかもしれない。あるいは、あえて短絡的なことを言うと、僕たちがこの能力を何らかのトレーニングですごく磨くことによって、幽体離脱を自覚的に引き起こせるようになる、そのような回路があるかもしれない。いずれにせよ重要なのは、幽体離脱なる特別な現象に対して、しかし、人間一般が有している普遍的な認知機制から光をあててあげることによって、一般の人たちがいかにして幽体離脱者になり得るか、両者にとって連続的な地平から議論できるようになることだと思います。

これはCornelius の「夢の中」という曲のPVです。groovisionsの映像。ここでは、街を地表のはるか下から見上げている構図が採用されています。これ、すごく変な感じがすると思うんですけど、実際、この種のカメラの構図はCGだからこそ可能であり、物理世界ではお目にかかれないということはありますよね。ただ、この「見慣れなさ」は、習慣で解決するようなものなどでは決してなくって、、僕たち人間は何かこのレイアウトから決定的に疎外されている、そのような距離感を僕は感じてしまいます。関連して、この映像体験が面白いのは、実際は下から上を見上げているような絵なのに、時折、上から見降ろしているような気持ちに転じてしまうことです。絵としては明らかに矛盾するのに、それでも僕たちの中には、広がりのある俯瞰的な構図に対して、鳥瞰図的なレイアウトでもって解釈してしまおうとする、強力な欲動のようなものが働いていることがわかる。それで、この種の欲動と、心的回転の実験で明らかとなった「上からアバターに共感する話」には共通の認知的基盤があるはず、と思うんです。

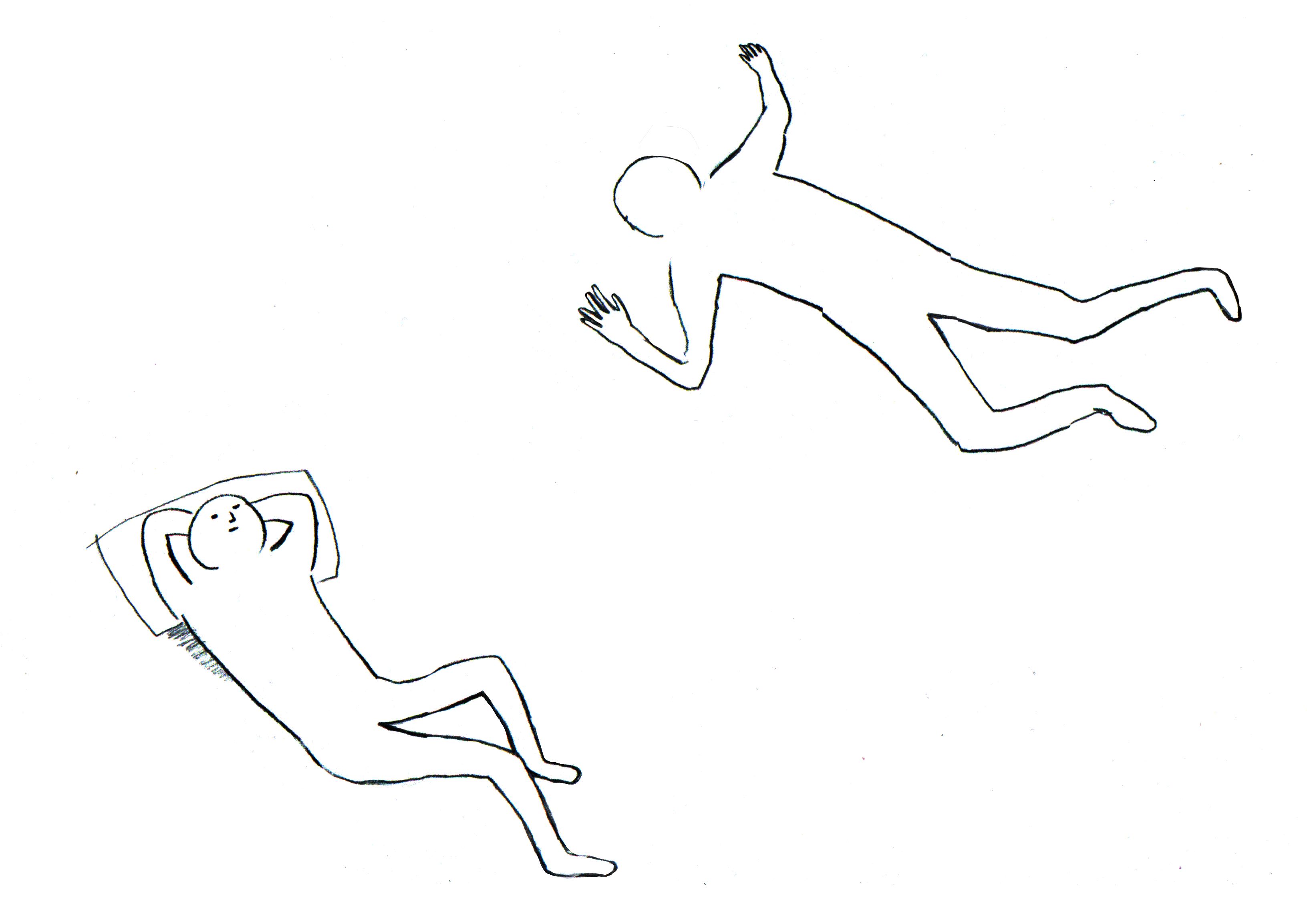

3.4 寝転べよ、さすれば世界は転じられん

では、話を次のステージへと進めます。再度、小鷹研究室の作品の話に戻ると、「I am a volleyball tossed by my hand」でも「Recursive Function Space」でも、HMDを装着している体験者は、物理的なレベルでは上(天井の方)を見上げ、主観的なレベルではHMD空間の中で下(地面の方)を見降ろしている。この特徴的なレイアウトを『天空を見降ろす』という言葉で代表させました。ここにはある種の反転が生じている。そして、実際、本当の幽体離脱も、いろんなケースが報告されてはいるけれど、寝転がっている状態の自分を上から見降ろすかたちが典型的なレイアウトであると言われています。実際、みなさんが幽体離脱と聞いて思い描く絵もそのようなものだと思います。そうした事実をつなぎ合わせてみると、どうやら寝転がってる状態というのは、視線の先にある天空を地面として”誤って”感覚すること、その種の重力錯覚を感じやすい特別な状態にあるのではないか、そのような推測ができるわけです。

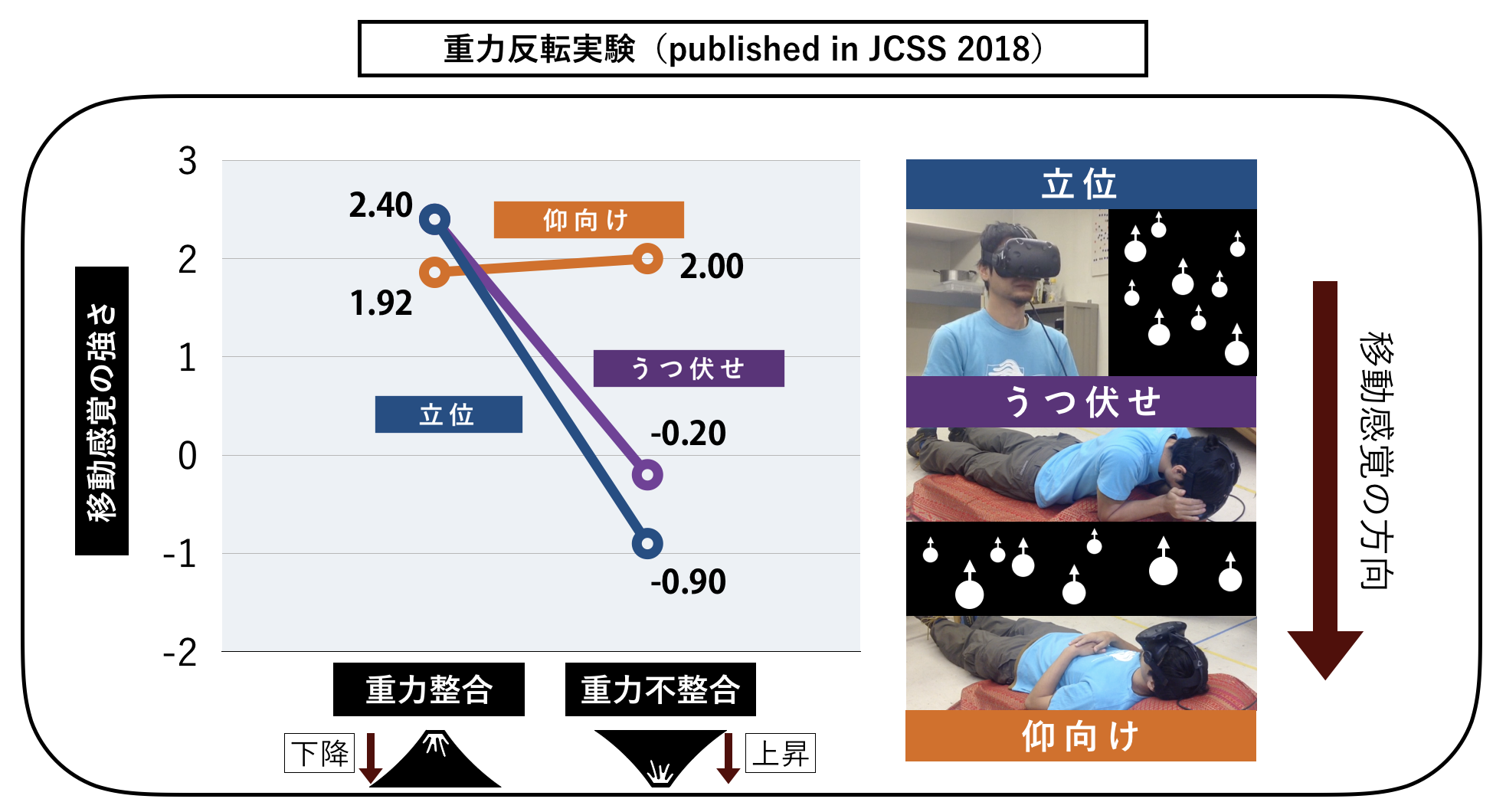

僕は、この仮説を検証すべく、去年ぐらいから本格的に心理実験をすすめています。これから、去年の8月に認知科学会の全国大会で発表した2つの実験のうちの1つを解説しようと思います[*34a]。いまスクリーンに映しているのは、実際には、実験に参加している被験者のHMDの中で流れている映像だと思ってください。被験者は、3種類の姿勢(立位、仰向け、うつ伏せ)のいずれかの状態で、このような、大量のパーティクルが床から天井へと一定の速度で抜けていくようなビジュアル空間に身を置くことになります。このような視覚刺激はオプティカルフローと呼ばれ、パーティクルの動く向きとは逆向きの、ベクションと呼ばれる主観的な移動感覚(視覚誘導性移動感覚)を誘発します。実際、この映像を見ているみなさんは、ほぼ例外なく、エレベータで外の光景を見ながら、上の階から下の階へとスーッと降りていっているような、そしてやがて地下に潜っていくような感覚を得ているはずです。このタイプの(普通の重力方向を前提とした)ベクションを「重力整合ベクション」とまずは呼ぶことにしましょう。では、次に、少し変なことを聞くようですが、この同じ映像を見ながら、「こっち」(床の方を指して)に移動していることは変わらないんだけど、その「こっち」が地面ではなく天空の方であると、つまり、地下に潜っているのではなく、全く逆に地面から離れるようにして上昇しているのだと、そのように想像してくれと言われたらどうですか。この場合、天地をあべこべとして、頭を地に向けて両足が天空へと引っ張られていくようなイメージとなります。これはいたく難しく感じられることと思います。主観的な重力の方向を反転させないといけないわけですから当たり前といえば当たり前ですね。

さて、実験では、HMDを通して被験者に視覚刺激を与える前に、これから与える映像の中で、「重力整合ベクション」あるいは「重力不整合ベクション」に沿った移動イメージを積極的に作ってもらうように教示します。つまり、ただ漫然と映像を見ているだけであれば「重力整合ベクション」のみが顔を出すことになるので、半分のタスクでは、重力を反転させた移動イメージをあえて作ってみてください、とお願いするのです。この教示に引き続き、30秒間に渡って視覚刺激を付与したのちに、最初に教示した方向の移動感覚の強さを7段階で評価してもらいます。

さて、実験結果に目を移すと、「立位」と「うつ伏せ」では、「重力整合ベクション」に比して、「重力不整合ベクション」の移動感覚の強度がガクッと下がっている。これは極めて自然な結果です。ここまでであれば、この実験のインパクトは何もないわけです。ところが「仰向け」の結果に目を転じてみると、驚くべき結果に遭遇します。仰向けの場合、「重力整合ベクション」の移動感の強さの平均は1.92なので、ここでは、その他の姿勢の水準と大きく変わらない。ところが、「重力不整合ベクション」の強度に関して言うと、仰向け時のそれは、他の姿勢と比べて突出して高い。それどころか、そもそも、仰向けの場合、「重力整合ベクション」と「重力不整合ベクション」の強度が変わらないです(1.92 vs 2.00)。これは本当に驚異的なことだと思いませんか。つまり結果だけ見ると、寝転がっているときのみ、被験者は本当の重力の方向がまるで分かっていないかのように振る舞っているわけです。頭の中でイメージした重力が、そのまま”本当の重力”へと転じる。気持ち次第で、上昇から降下へ、降下から上昇へ、移動感覚が自由自在に転調できてしまう。

そして、このような僕たちの仰向けの能力、というか鈍感力は、何もこんな面倒な手続きを踏まえた実験など組まなくても、いまこの場で体感することができます。このように座って前を見ている状態で、天地が逆さまになっていると想像してみてください。天井が床で、床が天井となっていると考えるわけです。いかがですか?できないわけではないけれど、うまくはまらない、、というのが正直な感覚だと思います。では、今度は、天井を見上げてください。これが、擬似的に寝転がっている状態です。それでは、ここでも同じように天地を逆さまにして、このビッカフェの天井が実は地面なのだと想像してみてください。いかがですか、意外とできそうだ、と思いませんか。この想像は、天井が高い方が有効です。空でももちろんいいのですが、大きな空港とかでやるとかなりやばい体験になる。上に落ちていきそうな感覚になる。まさに、『天空を見降ろす』ですね。で、この辺の、仰向けが特異的に孕んでいる、重力に対する”節操のなさ”は、幽体離脱の70%が仰向けのときに生じているという報告[*34b]、そこにみられる非対称性と強く関係しているように僕は考えている。

(スライドで「寝転べよ、さすれば世界は転じられん」という言葉を示す)

とにかく、世界を転覆させたかったら寝転べばいいんですよ。反転した世界を体感したければ、ただ寝転べばいい。リラックスした状態で横になる。そうすると、突然、視点が地面から天空へとワープする。そして、これはやってみるとわかるんですが、この転調は、ものすごく気持ちがいい。うちの研究室は、セルフタッチ錯覚もそうなんだけど、何かをちょっとずらしてやることで、世界のリアリティーが180度変わってしまうような、そういう遊び心のある体験に強く惹かれているようなところがあります。で、繰り返すのですが、この辺の転調の感覚は、幽体離脱の認知と深く関わっているのではないか、と考えています。注意しておきたいんですが、主観的に重力を反転させることが、幽体離脱にとっての必要十分条件ではないということを確認しておくことは重要です。実際、主観的な重力の方向が変わらないタイプの幽体離脱も多く報告されていますし、そもそも重力反転から幽体離脱へと突破するには、さらに屈強な壁が控えている。「ただ夢の中で空を飛ぶ」から「幽体離脱」へと移行するには、さらにもう一段別の説明が必要なのは明らかです。そうした不足を認めたうえで、なお、この線で幽体離脱の認知を検討していきたい、というのが、今の僕の学者としての態度です。

3.5 自分に、他人として出会い直すこと

はい、ちょっと今までのは学会とかで発表する硬い話もあったので、ここからは、雰囲気を変えて、僕が普段Twitterで書いているような話をしたいと思います。さっきの、古谷利裕さんのホラーの話を思い出してほしいんですけど、幽体離脱の時って、<自分に、他人として出会い直す>ような感覚があるんです。そういう言い方ができるということを僕は古谷さんから学んだんだけど、全く関係ないもののはずなのに、なにか見知ったものの様な感じがする、、例えば、そういう既視感のある妙な感覚ってありますよね。おそらく、「自分を組み替える」、「自分を何か決定的に違うものへと変態させる」ときって、現にある自分というフレームを保存したままではダメで、一度自分から切り離されるような局面がないといけなくて、そのうえで、他人としての自分に遭遇する、ということが、新しいかたちで自分を組み替えてくうえでの、重要な何か、洗礼的なものとして作用するんじゃないか、そのような見立てがあるということを、まずここで共有しておきます。

それでは、これから、この<自分に、他人として出会い直す>問題への考察を深めるうえで僕が有効であると考える題材を三つ、四つ取り上げていきます。まずは、谷口暁彦さんというメディアアーティストが、2年前くらいにICCで発表した「私のようなもの/見ることについて」という作品があるので、それを少しだけ見てみましょう。

これは、左右二面のスクリーンで、それぞれに異なる映像が投影される体験型の作品となっていて、体験者は、ジョイスティックを使って、この右側の空間を自由に動き回ることができる。いま目の前に見えている(右側の画面の)谷口アバターの挙動はあらかじめ決められていて、それは変えられない。体験者は、この谷口アバターを見ている何者かの視点をジョイスティックでコントロールすることによって、この(あらかじめ決められた)谷口アバターの振る舞いを追体験しているわけです。これが右側の画面でやっていること。で、こっちの左側の画面がとても重要です。ここには、右側の画面で体験者が追体験をしている、この谷口アバターが見ている風景(一人称視点)が映されているわけです。そして、こうして右側の画面の視点を操作していると、左の画面に時折、映るはずのない、谷口アバターが映りこむことがある。でも、もちろんこれは、右の画面の中で追っている谷口アバターとは違うわけで、彼の視界から捉えられた、別の谷口アバターであるはずなんです。そして、この別のアバターというのは、右側の画面で谷口アバターを追っている何者か、つまりジョイスティックを操作している自分自身の姿であることに気づくことになる。で、この瞬間は、不意に、訪れるんです。全く予期していないタイミングで、谷口アバターの視界の端とかを、ファッと自分(のようなもの)が横切る。全く他人のような装いで何かが通り過ぎる。その何者かに対して事後的に自分を見出す。この感覚がすごくやばい。古谷さん風に言えばホラーです。これ、実際に体験してもらわないと伝わりづらいんだけど、ジョイスティックで右側の画面の視点を動かしている時って、その一人称視点に身体が紐付けられていることなんて全く意識していないわけですよ。質量ゼロの透明な視点で、全てを見通せる神様のような立場から、空間を自在に浮遊しているわけです。それが、左の画面に、自分の(ようなものの)姿が捉えられた瞬間、急に重力のようなものが発生する。はっと我に返る。自分を、他人の視点を通して、しかも全く予期しないタイミングで発見すること。僕の考える、<自分に、他人として出会い直す>という感覚に非常に近い。

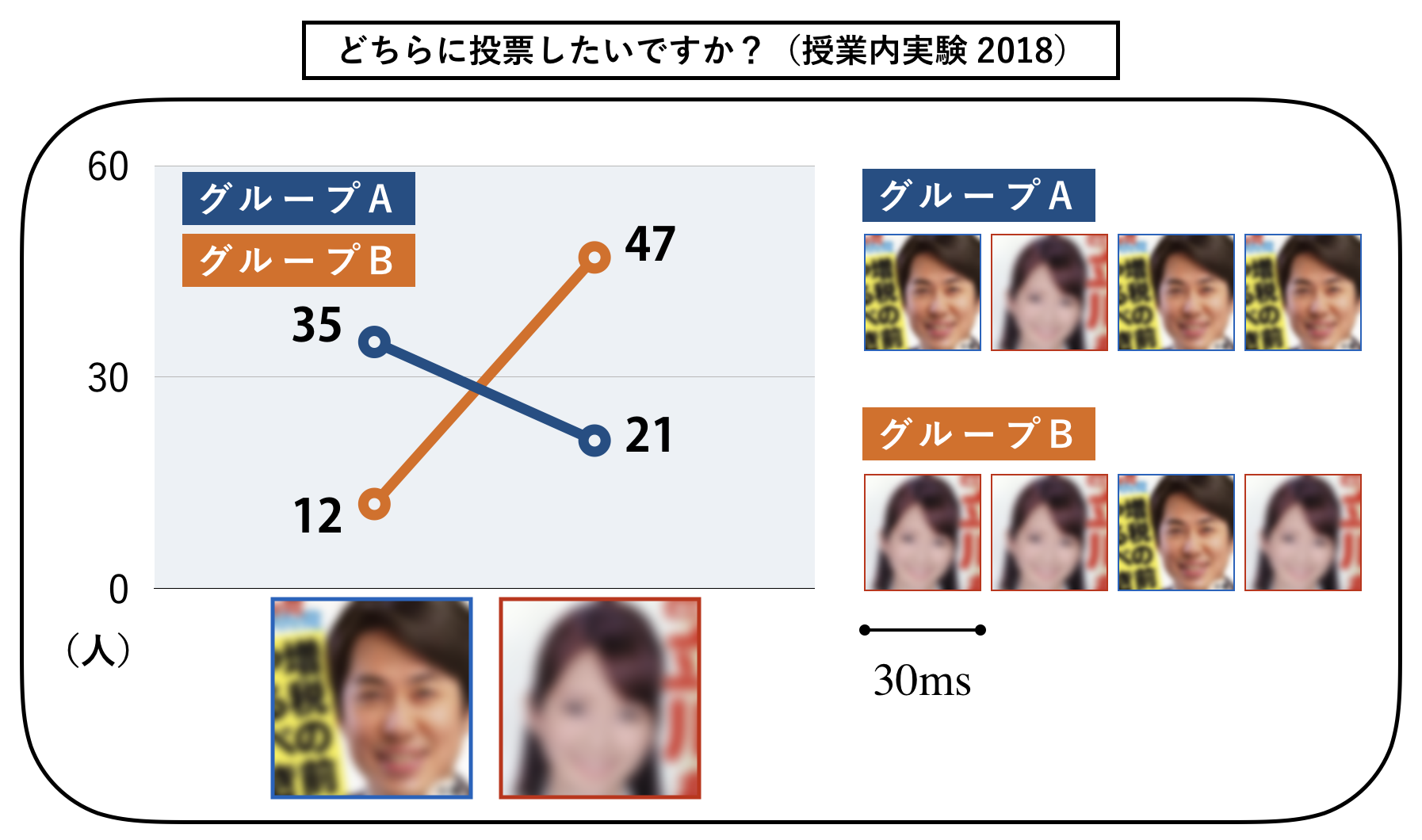

3.6 好みの起源問題

ここから再び話が飛びますが、サブリミナル効果の話をしようと思います。昨年、100人以上受講者のいる授業でやった簡単な実験を下敷きとして話をすすめていきましょう。まず受講者をグループA(56人)とグループB(59人)に分け、それぞれのグループに、二種類の異なる候補者(男性と女性)の選挙ポスターを見せます。グループAには、1秒毎に、男性候補者のポスターを90ms(30msを3回)、女性候補者のポスターを30ms、スクリーン上に表示させます。これを5秒間繰り返す。グループBは、逆で、男性候補者と女性候補者の呈示時間を入れ替える。実は、30msあれば、見ていることを自覚できるので、厳密にいえばサブリミナルではないのですが、比較的サブリミナルに近い状況ではあります。そして、その後で、二つのポスターを並べてどちらに投票したいか直感ですぐに決めてくださいと尋ねる。そうすると、結果はこのようになりました(下図)。見事に、長く見ていた方の候補者に好みが偏っていることがわかります。

この実験は、僕の授業の中で2012年から同じ素材でずっと継続して試しているもので、毎年同じような結果が出ているので、実のところ僕もびっくりしています。一回の実験だと何かの偶然かなと思うこともありますが、6年くらい続けていくと、だんだんと説得力を持ってくるんですよね。このように、長く見せたものに対して嗜好が偏る効果を「単純接触効果」と言います。今回の実験に関しては、サブリミナル研究で有名な下條信輔さんによる実験[*35a]を下敷きとしたもので、今回の実験では画像が実際に見えているわけですが、見たかどうかが意識のうえでわからないくらい短い時間(~20msくらい)で提示すると、実は、この種の効果(単純接触効果と言います)がより強く、如実に現れることがわかっている。

ここであらためて考えてみたいことは、「好きである」とはどういうことかということです。厳密にサブリミナルに画像を呈示された場合、被験者は、何を見たのか、あるいは何かを見たのか見ていないのかでさえ意識的にはわからない。これははっきりしている。それでも、なぜか、この画像を見た時にかすかにピンとくる感覚がある、ということがある。無意識の部分がざわめいてしまっている。なぜなら、無意識では実際にそれを見たという事実が刻印されているんです。無意識がそれを知っているという事実を意識は知らない。その種の無意識のざわめきは、生理的な反応として、身体に跳ね返ってきます。いわゆる「虫の知らせ」というやつですね。そのような迂回したかたちで、ようやく意識は、無意識からのシグナルを受け取る。しかし、これは非常に不安定な状態です。なぜなら、意識はこのシグナルの起源については相変わらずわからないままなのですから。そのとき、「好きだから」というストーリーは、とても使い勝手がいいわけですね。なぜなら、「好き」というのは、原因の連鎖の根っこに君臨するものとして、全てを黙らせる印籠のように働くのです。そのようなかたちで、不安定な状態は解消されていく。この辺の事情は、認知心理学の世界では、情動二要因理論とか、somatic marker仮説という名前で深く議論されているものです。

それで、この単純接触効果に関して、接触の時間を長くすれば長くするほど効果が大きくなるかというと、それほど単純な話でもないんですね。むしろ、意識的に自覚できる範囲で呈示時間をむやみに長くしてしまうと、その種の効果は減退してしまうんです[*35b]。重要なことは、自分の内なる感覚世界に不意に訪れたゾワゾワに対して、その正体がわからないことによってこそ強烈な緊張状態が生まれ、それを解消するべく「運命の出会い」へと転じることができるのです。強烈な緊張状態には、やはり、強烈な切り返しで応じるしかない。同じCMを何回も見てウンザリしてくるように接触時間が長くなってしまうと、ある対象に対して仮に好意のようなものを持ったとしても、「あ、これが気になるのは、単に何回も見させられているからだ」と思ってしまう。「見たことがあるから」っていう身も蓋もない事実、外的原因に帰属できてしまう。対象についてよりよく知ることは、対象との距離を縮めることにはなれど、対象との「運命の出会い」の機会をも奪ってしまう(これは教育の問題を考えるとき、ものすごく重要なポイントですね)。

もう一つ、関連するトピックを挙げましょう。これから話すのは、心理学の分野では「無意識的自己愛(Implicit Egotism)」と呼ばれる効果に関する話です。僕は「小鷹研理」という名前ですね。研究の研に理科の理で「研理」。で、今研究者をやっていると。32歳から名古屋市立大学で小鷹研理研究室を主宰している。大学受験も理系で、漠然と「研究者」という職業にポジティブなイメージを持っている。うちの親とか親戚とかにそういう専門的な職能を持っている人は見当たらないんだけど、気づいたら僕は研究者になっていた。それで、これも、名前に対する単純接触効果の顕れであると考えてみることもできるわけです。

この辺の話は、れっきとした心理学の研究の一部となっていて、実際に権威ある論文で報告された例として、DennisさんやDenaさんは法律家よりも歯医者(Dentist)に多く、LaurenさんやLawrenceさんは歯医者よりも法律家(Lawyer)に多くいる、、であるとか、モンタナ州スリー・フォークスという街には3月3日の人が多く引っ越してくる、、そんな統計結果が知られています[*35c]。この辺の話、すごく笑えるんですよね。僕たちは誰であれ、学校生活や社会生活の中で、嫌という程、自分のプロフィール欄に誕生日を書かせられるわけです。そうすると、3月3日が誕生日の人であれば、3という特定の数字に対する処理が、他の数字と比べて、何かしら特化している可能性がある。そうすると、他の数字よりも若干でも目に入りやすいことがあるかもしれない。あるいは、3という数字が入っているものに、妙な安心感が付帯してくることもあるかもしれません。そうすると、引越し先の候補が仮に複数あった時に、3という数字の入った街の名前になぜだかわからないけれどピンときてしまう、ということだってありえなくはないと思うんです(その人が、とりわけ自分の誕生日の数字に自覚的でなければなおさら)。結婚だとか職業選択、引っ越し先の選択だとか、人生の重要な局面で、自分の誕生日とか名前とか、そんな身も蓋もない文字列が影響を与えている。このバカバカしさが、僕にとってはたまらなく愛おしく感じられます。僕たちの人生は、自分では選択できない、偶発的に定められた特定の文字列の凹凸が刻まれた粘土の上からはじまっている。その粘土を基点として、個々の美意識のパースペクティブが形成される。だから、僕はときどき考えるんです。もしも、僕の誕生日(11/3)が一日だけ前後にずれていたら、奇数好きの僕の人生はどんな風になっていただろうかと。

これは、僕のTwitterからの引用です。自分の見たもの聞いたもののほとんどは、最初は顕在的に意識されるかたちで入ってきたものであっても、放っておくといつの間にか忘れてしまう。でも意識の上で忘れた状態となっている時でも、それは無意識の中を泳いでて、そうして、何かそれに関わることが当人の中にふとした瞬間に入ってきた時に、ハっとして、やけに自分とのピントが合うような感じになる。でも、当人には、その理由がわからない。合理的な外的理由がわからないから、いっそ、それは自分自身が、それにピンとくるようなパーソナリティをもともと特別に備えているからだとか、自分だけがこの偶然を受け止める特別な運命にあったのだとか、、そんな風な自尊心をくすぐる物語に飛びつこうとする。「運命の出会い」や「ひらめき」における”特別な高揚感”の由来は、案外そういうもので、無意識の立場となってみれば、それはただ「すでにあるもの」に反応しているだけの話なのではないか、って思うんです。

さて、この「ひらめき問題」をより深く理解するために、また突然明後日の方向に飛ぶようですが、「ご長寿早押しクイズ」の話をしたいと思います。ちょっと、この動画を見てください。

(「ご長寿早押しクイズ」が流れる)

ここで顕著なのは、自分もまた他人であり、他人もまた自分である、とでもいうような、自分と隣人たちの神経回路が全部つながってしまっている感じだと思うんです。あるいは、一人の脳の中でうごめいている膨大な連想の連鎖が、全てダダ漏れとなっているような感じというか。これまでの話とつなげるならば、ご長寿は、隣から聞こえてきた言葉を、あたかも自分の無意識の中の響きとして受け取っている感じがするんです。出演者の反応をよくみてみると面白いのが、みんな、隣の回答者から漏れてきて言葉に対して、「ハッ」としてひらめいた表情をみせて、目をすごく輝かせて、堂々と全く同じ回答や、少しだけずれた回答を被せてくるでしょう?この感じ、ひらめき問題を考えるうえで、すごく重要なことだと思ってて。「ご長寿早押しクイズ」でよくみる、矢継ぎ早に怒涛のごとく言葉の連想が展開していき、次第に音楽的な塊へと成長していく時、ご長寿たちは、すごく楽しいんだと思います。だって、毎回毎回ひらめきまくってるから。隣人の言葉を、自らの内なる言葉として受け取り、無意識がざわめきまくっている。「ご長寿早押しクイズ」の気持ち良さは、この種の、「ひらめき」が発動する条件に対する寛容さ、自由さにあると思うんです。そして、僕たちが創造的になるためには、ときに、「ご長寿早押しクイズ」でご長寿がみせるような”勘違い”が必要な気がするんです。

つまり、以前に一度はじっくりと考えたことのあるものが、ある日、全く違う文脈で、ふとした誰かの言葉だったり、偶然手にとって開いた本の中の言葉にビビビとくるかたちで、再び浮上してくるわけです。そのとき、自分がなぜビビビと来ているのかはわからない、、他方で、自分の手垢のようなものをそこに、それとなく見出してる。そういうときにすごく人は創造的になれるような気がするんです。

3.8 「すでにある風景」を開拓する

さて、ここから、小鷹研究室の「からだの錯覚」研究の思想的中核をなす「すでにある風景」の話をしたいと思います。実は、ここまでの話の中で必要な材料はほとんど揃っています。僕が「すでにある風景」と言うとき、それは、これまで示してきたような、自覚レベルでは直接にはわからないようなかたちで、無意識から現実のパースペクティブに作用してくるようなもの、あるいは作用する可能性のあるものを指しています。ですので、無意識的自己愛のところで出てきた誕生日の数字とか名前といった自己に関わる文字列、あるいは、ひらめきへと結実するような忘却された事柄などは、「すでにある風景」にふさわしい働きをしていると言えます。また、既にみてきたように、僕たちが鳥瞰図的なメンタルローテーションに秀でているのも、そのような、天空から地表を見降ろす視点が僕たちにとっての「すでにある風景」であるから、と考えます。このように「すでにある風景」には、経験的に形成されたものだけでなく、鳥瞰図的視点のような生来的なものもある[*38a]。そのうえで、小鷹研究室の関心の中心は、一言で言うと、からだの錯覚を通して「すでにある風景」を前景化することにあります。

昨年の「からだは戦場だよ2018」で、当時4年生だった室田ゆうの卒業研究として、「Elbowrist」[*38b]という作品を作りました。これは、簡単に言うと、後頭部を基点として後ろを見ているような視点を体感することのできる作品です。(前方視線を維持したまま)バックミラーを通して後ろを見るような体験ではなく、頭部から直接に視線を後方へと投げるような、左右の反転した映像を見ていることに注意してください。この際、ただ漫然と見ているだけではほとんど手がかりが得られないので、両手の先に持った棒を後ろに切り返して(つまり手首を第二の肘のように使って)、延長された腕が、後方に向けた視界の中に入るようにします。それで、これは実際やってもらうとわかるんですが、初めはむちゃくちゃ混乱する。「Elbowrist」の住人になるのに、うまくいく人でも、5分から10分くらいはかかってしまう。この適応過程では、学習一般がそうであるように、意識的な読解が重要な役割を果たします。いずれにせよ、人は、鳥瞰図的な上からの視点にはすぐに適応できるが、後方への視線にはそう簡単に適応できないんです。だから、未知の体験がなんでもかんでも「すでにある風景」であるわけではない、ということをこれらの例で理解してください。

他方で、僕の研究室で、森光洋を中心にすすめてきた「弾力のある身体」シリーズ[*38c]の体験では、意識的な読解が必要ない。ほとんどの人が、「腕が伸びる」という本来、未知の体験へと直ちに没入することができる。僕たちの腕は物理的には伸びることがないんです。他方で、腕が伸びるというのがどういうことか、もし腕が伸びるとしたらどんな感じなのか、僕たちは「すでにある風景」として知っているんですよ。漫画とか文学の世界で盛んに身体が伸びる描写が登場するのは、まさに、それが、人にとっての「すでにある風景」であることの顕れなのです。

これまで小鷹研究室は、HMD技術を使って、数々の未知の体験を発表してきていますが、各々のプロジェクトで具体的に実装の段階へとすすめる前の段階で、その体験がうまくいきそうかどうか、大凡わかるんです。それはどういうことかっていうと、まだHMDから映像が与えられていない状態で、手脚がぐぐぐと伸びる感じとか、頭がすぽって抜ける感じとかをイメージするわけですね。例えば、「Elastic Legs Illusion」であれば、実際に足を壁につっぱって、アンカーにくくりつけられたゴムを後方に引っ張ってみる。そうして、まだ映像も何もない段階で心の中の映像に耳をすませるんです。このとき、足がぐーっと伸びるイメージを立ち上げられなかったら、いくらその後で仰々しく高解像度の映像をかぶせたってダメなんですよ。HMDの設計でやるべきは、映像のない段階で立ち上げられる原初的なイメージをなるべく正確になぞって、その萌芽を増幅してあげることだと考えています。

これを極端なかたちで切り返すと、「無からは何も創造できない」ということにもなります。そのような自覚のもとで、しかし、僕たちの潜在世界には「すでにあるもの」による風景が広大に広がっており、「すでにある風景」を媒介することで、顕在領域(現実)を別様な形で組み替えていこうと考えているわけです。こういう立場って、保守的な感じというか、新奇なものを受け付けない風な、頭の硬い感じに受け止められるかもしれないけれど、そんなことはないんですよ。僕たちの無意識の空間には、未だ手付かずのものが、それこそ一望できないほどに四方に広がっており、まずはそれを丁寧に一つ一つ拾い上げていくことによって、新しい身体のかたちを考えていく。これは、開拓者的な緊張感に満ちた、すごくロマンのある仕事であると感じませんか。

3.9 後ろめたさの引力

最後に、「後ろめたさ」について話したいと思います。よく授業とか学会とか、またこういう場でもそうですが、幽体離脱について熱く語っていると、幽体離脱の経験者が、仲間のような感じで僕に話しかけてくる。そういう人は、だいたい、僕のことも幽体離脱の経験者だと思うみたいです。で、僕が実は幽体離脱を体験したことないんですよ、と言うとすごくびっくりされたりする。実際、僕自身は、もう40に近いわけですが、生まれてこのかたはっきりと自信を持って「あれは幽体離脱だった」と言えるような経験はしたことがないんです。残念ながら。ただ、それに近いな、と思える体験は何回かある。とりわけ、幽体離脱の研究をするようになってからは、寝ている間に、研究のヒントとなるようなことに意外と多く遭遇しているということに気づきます。

それで、つい先日、12月の展示が終わった日の夜、クリスマスイブのことですね、これまでで断トツで一番に幽体離脱に近づいたことがあったんです。話の準備として、、寝ている間にみなさんに襲ってくる尿意について、ちょっと思い出してほしいんですね。めちゃくちゃトイレに行きたいんだけど、寒くて布団から出たくない、絶対に起きたくない、、、というときに、朦朧とした意識の中で、何回も寝ている場所とトイレを往復するというような経験があるかと思います(こどものおねしょは、夢の中で実際にそういう経験をしているわけですよね)。それで一年くらい前の深夜の話なんだけど、夢で、というか、夢と現実の半々くらいのところでって言った方がいいかもしれないけど、自分の意識の中ではっきりと、布団から離れて階段を降りてトイレへと向かって用を足し、そして戻ってくるというのを実感できたことがあって、あ、これが「視点的自己」というやつなのかとわかった。身体から自由になって動ける自分のモードが、こういうかたちで現れるということを初めて自覚できたんですね。で、時間を去年のクリスマス前夜に戻すと、その日も、寝ていて同じようなことを経験したんです。そのときも、強烈な尿意を感じていて、普段だったらさっと起きてトイレに行けばいい話なんだけど、1階でサンタのプレゼントを待って寝ている子供たちを変に刺激したくなかったので、無理して寝続けていたんです。そういう事情があった。それで、1年前と全く同じように、夢と現実の半々のところで「視点的自己」が身体を離れ、階段を降りてトイレに行き用を足し、そしてまた階段を登って戻っていく、ということをやっていた。そのまま自分の寝室にたどりついていれば、特に何事もなく終わっていたんだろうけど、そのときは違った。階段をスーッと上がっていっているその途上で、ハッとしたんです。「あ、自分の身体、寝てるとこに置き忘れた!!」って。これはかなりドキッとするような感触でもあって、ある種の後ろめたさというか、大事な身体を蔑ろにしていたことに対する罪悪感のようなものが付帯していたんですね。で、その瞬間、ワーって自分が浮き上がるよう感じに階段の上から屋根を飛び越えて、真上から寝室を見降ろすような状態になったんです。まさに重力反転です。で、そのときには、もう自分が、それこそ千載一遇の機会に遭遇していることをはっきりと自覚し、職業的な関心から、その寝室のどこかに自分が寝ているはずだということで、一生懸命に僕の顔を探すんです。まず同じ部屋で寝ている子どもと奥さんの顔を見つけて、そこから、視線をずらしてようやく自分の顔のようなものを見定めた。と、思った瞬間に、パッとその幽体離脱的な感じが終わって、寝ている自分に戻ってしまった。ただ、いつもの夢の中で閉じた感じとはまるで違って、寝ている自分に戻った後もしばらく動悸が止まらなくてなかなか寝付けなかったし、朝になって起きた時もそのドキドキの余韻は確実に残っていたんです。そういうかたちで、あの夜の体験は、今でも僕の現実に侵食している。

ここで確認しておきたいのが、僕の中で幽体離脱(のようなもの)が発動したきっかけは、自分の身体と自分の視点(「視点的自己」)の分離を自覚したときだったわけですよね。これが、ちょうど一年前に視点的自己を自覚した時のように、自分の身体を寝室に取り残していたにせよ、自由になった視点がフラフラ彷徨って、トイレに行って戻ってくるだけだったらなんら問題はなかったはずなんですが、そのときはなぜか気付いてしまったんです、自分の身体を置いてきてしまったたことを。蔑ろにされてしまった身体のことを。それで、そのときの感覚が、先ほども確認したように、すごく後ろめたさを伴うものであったということが重要だと思うんです。

こういう研究をしているので、幽体離脱した人の体験談を聞く機会は少なからずあるわけですが、みんながみんな、寝ている自分と対面するわけではない。自分の身体が視界に入っていないことだってあるわけです。だけどそのようなときであっても、自分の身体がどこかにあるという事実に関しては了解しているわけです。どこかに身体を置き去りにしていることを半ば自覚しつつも、最初は、好奇心の方が打ち勝って、身体からできるだけ離れていこうとする。しかし、やがてその「後ろめたさ」の重みに耐えられなくなり、元の身体の位置へと戻っていく(あるいは強制的に物理世界の位相へと戻される)。今から3年前の「からだは戦場だよ2016」のテーマは、「とりかえしのつかない遊び」という言葉にしたんだけど、幽体離脱には、(よく言われるように)「これ以上先に進んでしまったら、もう元の鞘に戻ってこれなくなるんじゃないか」というようなリスキーな感覚がつきものです。つまり、幽体離脱の”やばい”感じというのは、ある意味で、僕たちが、想像上の位相で身体を捨てどれだけ自在に飛び回ってみせようとしたところで、自分の身体を基点とする「後ろめたさ」という名の引力から完全に自由になることはできないことと関係しているように思うんです。

同じ自分の身体から離れるでも、このような後ろめたさの付帯する幽体離脱的な投射と、単に透明になって空想上の位相で好き勝手にできてしまう(かのような)投射では、大きく事情が違うわけです。この違いを僕は強調したい。例えば、最初の方で例を挙げた近年のvirtual youtuberのトレンドなんかは、後者のタイプの投射が与える万能感と強く関係していると思います。最近であれば、チームラボがborderlessとかmasslessというようなテーマを掲げて、光を遮断した巨大な空間のなかで、プロジェクションマッピングを駆使して、重力や物理的制約から解放されるような、空想的な一大スペクタクルを体験させてくれるわけです。食わず嫌いの僕でも、お金を払って体験するだけの価値は十分にある、と感じる。それで、実際に体験を通して感じたことは、この種の体験が志向していることというのは、自分の身体に特異な凸凹を消去することにあると思うんです。自分がこの場所を空間的に占めているという感覚を麻痺させること、そうして自分を点のように透明化し身体の重みを消去すること、そのような純粋な視点的自己に対して、高速で飛翔するような、非日常的な体験を提供すること、そのような体験に主眼が置かれている。そのうえで、そのような一連の体験を終えて、真っ暗な会場から一転して太陽のガンガンに照りつける日常へと還ってくると、そこで何かが決定的にリセットされてしまうのを感じてしまう。つまり、会場の中での万能感を伴うような特別な体験は身体を見限ることによって成立していたわけです。しかし日常に戻ると、相変わらずこの重たい身体が(生きている限り)のさばっている。そうすると、その展示空間で体験したものって、そう簡単に日常に持ち帰れなくなってしまう。「身体なき投射」にはそのような閉鎖性があるように思うんです。

僕たちの中には、鳥のように、自らの身体をもっと自在に動かしたいというような根源的な欲動があるわけです。ただ、それを達成しようとする時に、自分の身体を完全に忘却するようなかたちでインタラクション空間を構築してしまうと、そこで得られる体験の新しさは、その体験の中で閉じてしまって、現実の「新しい自分」へと結実しないのではないかと思うんです。一方で、幽体離脱的な体験というのは、一見自由なかたちで浮遊してるようにみえて、自分の身体から発せられる「後ろめたさ」の引力をなんとなしに感じている。そのような緊張状態にあって、寝転がっている自分と対面的に遭遇する時、それは、まさに「他人としての自分」と出会い直すことになる。そのようなショック療法的なプロセスを介して、はじめて「現にある自分」は解体の兆候を示し、「新しい自分」へと変性していく道が開かれる。繰り返しになりますが、幽体離脱という投射の特異性は、単に自分の身体を透明化して好き勝手に飛翔するということではなくて、分離した視点的自己と身体的自己との二重性の緊張関係を維持したまま、再度、残された身体と出会い直すということにある。もともとくっついていたものを、それぞれの固有性が損なわれないように切り離し、再度縫合する。この種の構造は、現実を変容しうる可能性を持った創造の営為一般に見出されるものなのかもしれません。そのように考えると、小鷹研究室の種々の試みは、心理学であったり工学の分野に閉じたものではなく、広く、創造に関わる美術的な関心とも通ずるものがあるように思いますし、今後も、(今回このレクチャーにお誘いいただいたように)創造に関わるところで活躍している方々に届くような仕事をしていきたいと強く思います。

といったところで、案の定、むちゃくちゃ長くなりましたが、今回のレクチャーを閉めたいと思います。ありがとうございます。

*0a

このセルフの分類は、2000年の以下の論文を起点として学術的にも広く採用されている。

[DOI] Gallagher. (2000). Philosophical conceptions of the self: implications for cognitive science. Trends in Cognitive Sciences, 4(1), 14–21.

*11a

[各位各論身体論] 0301 □ ボディジェクト指向 (2018) |小鷹

*13a

我々が常時、この種の変態に対して開かれていることを示す例として、扁桃体への脳腫瘍によって、突如、大量殺人犯に転じたホイットマンの遺書の一節を以下に引用する。

“このところ自分のことがよくわからない。僕は分別も知性もあるふつうの若者のはずだ。でも最近(いつからかは覚えていないが)、わけのわからない異常な考えが次々と襲ってくる。(中略)いろいろと考えたあげく、今夜、僕は妻のキャシーを殺すことに決めた。(中略)僕は彼女を心から愛しているし、彼女は僕にはもったいないくらいのすばらしい妻だった。冷静に考えて、こんなことをする具体的な理由を挙げることはできない”

(デビット・イーグルマン『意識は傍観者である』 p204-205)

*21a

この錯覚は、IAMASに進学した佐藤優太郎による卒業研究の成果である。

[PDF] 佐藤優太郎・石原由貴・小鷹研理:「「蟹の錯覚」における主体感の変調」, 日本認知科学会第35回大会, 2018.8

*21b

「ゴーストセルフタッチ」の元となった以下の論文では、この錯覚は「cheeky illusion」と命名されている。

[DOI] Aimola Davies, A. M., & White, R. C. (2011). Touching my face with my supernumerary hand: a cheeky illusion. Perception, 40(10), 1245–7.

*22a

赤ちゃんのセルフタッチは、生後三ヶ月程度を境にして受動的な接触から能動的な接触に転じる。また、セルフタッチの場所も、生後すぐから数ヶ月をかけて、上半身から下半身へと徐々に広がっていく。

[DOI] Thomas, B. L., Karl, J. M., & Whishaw, I. Q. (2014). Independent development of the Reach and the Grasp in spontaneous self-touching by human infants in the first 6 months. Frontiers in Psychology, 5, 1526.

*23a

[PDF]

安楽大輝・森光洋・小鷹研理:「Elastic Legs Illusion – 脚を長く伸ばす体操」, 情報処理学会シンポジウム・インタラクション2019, 2019.3

*24a

[DOI] Petkova, V. I., Zetterberg, H., & Ehrsson, H. H. (2012). Rubber hands feel touch, but not in blind individuals. PloS One, 7(4), e35912.

*25a

このゲームは、日本人の研究者による、以下のエレガントなネイチャー論文の知見を下敷きにしたものである。

[DOI] Yamamoto, S., & Kitazawa, S. (2001). Reversal of subjective temporal order due to arm crossing. Nature Neuroscience, 4(7), 759–65.

*25b

[DOI] Röder, B., Rösler, F., & Spence, C. (2004). Early Vision Impairs Tactile Perception in the Blind. Current Biology.

*25c

触覚刺激に対する視覚的空間への統合過程が欠けていることが、ただちに(僕たちが誰もが思い描けるような)物理空間の座標イメージの欠如を意味するわけでないことに注意してほしい。全盲者にとっても(あたりまえだが)「左右」は存在する。それどころか、聴覚的な空間刺激に対しては、むしろ全盲者のグループのみが、両手を交差した時に、左右を混同するタイプの錯覚の兆候を示すこと(右側と右手、左側と左手の短絡)が報告されている。逆に、視覚者にこの種の混同はない。いずれにせよ、ここでも、視覚者と全盲者ではまるで異なる空間処理を行なっていることがわかる。

[DOI]

Röder, B., Kusmierek, A., Spence, C., & Schicke, T. (2007). Developmental vision determines the reference frame for the multisensory control of action. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(11), 4753–4758.

*26a

[DOI] Tsakiris, M., Tajadura-Jiménez, A., & Costantini, M. (2011). Just a heartbeat away from one’s body: interoceptive sensitivity predicts malleability of body-representations. Proceedings. Biological Sciences / The Royal Society, 278(1717), 2470–6.

*26b

[DOI] Asai, T., Mao, Z., Sugimori, E., & Tanno, Y. (2011). Rubber hand illusion, empathy, and schizotypal experiences in terms of self-other representations. Consciousness and Cognition, 20(4), 1744–50.

その他にも、ラバーハンド錯覚は、被暗示性(Suggestibility)、場依存性(Field dependency)、年齢(一般に年齢が若いほど、錯覚の感度はよくなる傾向にある)などと相関することが知られている。

*26c

原住民を対象とする種々のフィールドワークの記録からは、ときに、この種のパースペクティブの相違をまざまざと見せつけられる。アマゾンの先住民ピダハンの村にフィールドワークに訪れていた言語学者ダニエルは、ある朝、村人たちが大挙して川の土手に集まって、明らかに異様な雰囲気で対岸を見つめ、盛んに手を振り回したり大声を挙げていることに気づく。彼らによれば、対岸に精霊(イガガイー)がいて彼らを殺すと脅しているのだという。その奇妙な現実をその場にいるピダハン全員が共有している。しかし、ダニエルとその家族には、何を指してイガガイーと騒いでいるのか皆目検討もつかない。以下は、その日の出来事についてのダニエルの回想である。

“100メートルと離れていない真っ白な砂の川辺に何者もいないことはこのわたしにだってわかる。ところがあそこに何もいないのはわたしにとって間違いないのと同じくらい確かに、ピダハンたちは何かがいることを確信していた。(中略)クリステンとわたしは、ピダハンたちを残して家に戻った。いま自分が目撃したものは何だったのだろう。あの夏の朝から20年以上もの間、わたしは自分の西洋文化とピダハンの文化とでは、現実をこんなにも別々に捉えることができるということの意味の重大さをつかむために、努力してきた。わたしには、川岸には誰もいないとピダハンを説得することができなかった。一方彼らも、精霊はもちろん何かがいたとわたしに信じさせることはできなかった。”

(ダニエル・L・エヴェレット『ピダハン』、みすず書房、p4-5)

*32a

[各位各論身体論] 0000 □ I am a volleyball tossed by my hands (2016) |信田・小鷹

*32b

[各位各論身体論] 0001 □ Recursive Function Space (2017) |小鷹・森

*32c

full body illusionによる投射パラダイムの空間的限界について、講演者は、以下の論文で詳述している。

[PDF] 小鷹研理:「HMD空間における三人称定位: 幽体離脱とOwn Body Transformationからのアプローチ」, 日本認知科学会第34回大会, 2017.9

[PDF] 小鷹研理:「HMDによる構成的空間を舞台とした「三人称的自己」の顕在化」, 2018年度人工知能学会全国大会,2018.6

*32d

[各位各論身体論] 0003 □ Self-umbrelling (2018) |小鷹・森

*33a

[DOI] Sekiyama, K. (1982). Kinesthetic aspects of mental representations in the identification of left and right hands. Perception & Psychophysics.

*33b

[DOI] van Elk, M., & Blanke, O. (2014). Imagined own-body transformations during passive self-motion. Psychological Research, 78(1), 18–27.

*33c

[DOI] Braithwaite, J. J., James, K., Dewe, H., Medford, N., Takahashi, C., & Kessler, K. (2013). Fractionating the unitary notion of dissociation: disembodied but not embodied dissociative experiences are associated with exocentric perspective-taking. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 719.

*33d

実際、「三つ山問題」に代表される他者視点の取得に関わる脳内部位と、幽体離脱において活性化する脳内部位には共通点が見られる。例えば、以下の論文が参考となる。

[PDF] 笹岡貴史, 乾敏郎:「視点取得機能に関わる脳内基盤の検討:fMRI研究」, 認知心理学会第12回大会, 2014

*34a

[PDF] 小鷹研理:「主観的な重力方向の反転を促進させる因子の検討」, 日本認知科学会第35回大会, 2018.8

*34b

[DOI] Blanke, O. (2012). Multisensory brain mechanisms of bodily self-consciousness. Nature Reviews. Neuroscience, 13(8), 556–571.

*35a

単純接触効果に関する古典的な実験は、以下の著書に詳しい。

下條信輔 『サブリミナル・マインド―潜在的人間観のゆくえ』 中公新書, 1996

下條信輔 『サブリミナル・インパクト―情動と潜在認知の現代』 ちくま新書, 2008

*35b

[DOI] Kunst-Wilson, W. R., & Zajonc, R. B. (1980). Affective discrimination of stimuli that cannot be recognized. Science.

*35c

[DOI] Pelham, B. W., Mirenberg, M. C., & Jones, J. T. (2002). Why Susie sells seashells by the seashore: Implicit egotism and major life decisions. Journal of Personality and Social Psychology, 82(4), 469–487.

*38a

鳥瞰図視点の生得性については、以下の論考が参考になる。

大山顕 『スマホの写真論 第10回 航空写真と風景』, ゲンロンβ21, 2018

*38b

[各位各論身体論] 0002 □ Elbowrist (2018) |室田・森・小鷹

*38c

[各位各論身体論] 01 弾力のある身体